Высшее медицинское образование Гродненщины, несмотря на все перипетии истории, имеет самые глубокие и прочные корни в Беларуси и одни из самых давних в Восточной Европе. Гродненской медицинской академии, первому высшему медицинскому учебному заведению на белорусских землях, исполнилось бы в 2025 году 250 лет.

«Хирургия — удел цирюльников…»

Система классического высшего медицинского образования в Средние века сформировалась в Западной Европе. Она имела незыблемые традиции и была весьма далека от медицинской практики. Университетское образование носило схоластический характер, новые знания получались только из трудов таких авторитетов, как Гиппократ, Гален, Авиценна, опыт отрицался.

Содержание книг не обновлялось столетиями: например, Николай из Мирепса (Nicholas Myrepsos, Византия) еще в 13-м веке написал руководство по фармации «Книга о противоядиях», которое использовали в Европе вплоть до 16-го и даже в 17-м веке. Языком учености была латынь.

Преподавание носило догматический характер. Известно, что на медицинском факультете Парижского университета в 15-м веке было всего лишь 12 книг. Наиболее ценные и редкие прикреплялись цепями к полкам или кафедре (греч. kathedra — стул, скамья, место, с которого риторы и философы произносили речи). Лекции читались (в буквальном смысле этого слова) в строгом соответствии с установленными догматами: лектор не имел права отступить от текста.

Практических занятий, как правило, не было. Хирургия была отделена от университетской медицины и являлась сугубо практическим ремеслом, в университетах не преподавалась.

Первые вскрытия в Западной Европе были официально разрешены и стали производиться лишь в 13–14-м столетиях в наиболее прогрессивных университетах (в Салерно и Монпелье) с особого позволения монархов. Согласно распоряжению императора Фридриха II (1238), медицинскому факультету в Салерно разрешалось вскрывать один труп в 5 лет. Первый в Западной Европе учебник анатомии был составлен в 1316 году и основывался на вскрытии лишь двух трупов.

Несмотря на схоластический характер, университетское образование было прогрессивным историческим явлением. В академической среде формировались ученые, гуманистические воззрения, которые стали основой для следующего исторического периода — эпохи Возрождения.

В течение многих столетий между врачами с университетскими дипломами и хирургами шла профессиональная война. Первые представляли официальную медицину: заучивание текстов, словесные диспуты, отсутствие клинических наблюдений и понимания процессов в здоровом или больном организме. Ремесленники-хирурги имели большой практический опыт, их профессия требовала конкретных знаний и энергичных действий при лечении переломов, вывихов, удалении инородных тел и оказании помощи раненым на полях.

В университеты хирурги не допускались. Лишь в 1731 году в Париже, несмотря на отчаянное сопротивление медицинского факультета университета, решением короля была открыта первая хирургическая академия. В 1743 году она была приравнена к медицинскому факультету. В конце 18-го века, когда после французской революции Парижский университет был закрыт, именно хирургические школы стали той основой, на которой создавались высшие медицинские учреждения нового типа.

Во многом данный факт и место его свершения связаны с именем Амбруаза Паре (1510–1590), французского хирурга и акушера, который внес существенный вклад в учение о лечении огнестрельных ранений, основоположника «гуманной хирургии» — хирургии без прижигания железом или кипящей смолой. Очевидно, Паре был действительно выдающимся хирургом, если имя цирюльника-хирурга — человека незнатного происхождения, не имевшего университетского образования, который все свои книги написал не на латыни, а на разговорном французском языке, — сохранилось в истории и стало символом смелой новаторской деятельности в медицине, прежде всего в хирургии и акушерстве.

«И специальный экзамен в медицинских науках»

Выходцы из белорусских земель также получали образование в Европе и являлись просветителями, продвигавшими передовые научные идеи в медицине и образовании. Например, Франциск Скорина (1490–1551) — первый доктор медицины в Беларуси. Он получил университетское образование в Кракове, был удостоен звания лекаря в Краковском университете. Выдержал «специальный экзамен в медицинских науках» и получил титул доктора медицины в Падуанском университете.

В 2025 году исполнилось бы 250 лет Гродненской медицинской академии. И в связи с этой датой хочется напомнить о нескольких исторических фактах, знаковых в понимании исторической преемственности в развитии медицины и медицинского образования в Беларуси.

Первый факт — то, что именно на исторической территории современной Беларуси, в Гродно, было проведено первое в Восточной Европе патологоанатомическое вскрытие.

Гродно известен королевской резиденцией польского короля и великого князя литовского Стефана Батория (1533–1586). В 1586 году Стефан Баторий скоропостижно скончался. Из-за расхождения диагнозов придворных лекарей короля П. С. Симони и Н. Бучеллы (астма и эпилепсия) цирюльник Я. Зигулиц в присутствии Н. Бучеллы, еще одного доктора, хирурга и двух фармацевтов вскрыли труп короля. Из протокола вскрытия следует: у короля были увеличены почки, обнаружен камень в желчном протоке, что не подтвердило ни один из предполагаемых диагнозов.

Гродно известен королевской резиденцией польского короля и великого князя литовского Стефана Батория (1533–1586). В 1586 году Стефан Баторий скоропостижно скончался. Из-за расхождения диагнозов придворных лекарей короля П. С. Симони и Н. Бучеллы (астма и эпилепсия) цирюльник Я. Зигулиц в присутствии Н. Бучеллы, еще одного доктора, хирурга и двух фармацевтов вскрыли труп короля. Из протокола вскрытия следует: у короля были увеличены почки, обнаружен камень в желчном протоке, что не подтвердило ни один из предполагаемых диагнозов.

Вскрытие тела Стефана Батория стало первым патологоанатомическим вскрытием на территории Восточной Европы и исторических землях Беларуси. Оно носило как практический, так и научный характер.

Первым высшим учебным заведением на территориях Великого Княжества Литовского (ВКЛ), к которому в тот период относились и земли современной Беларуси, являлся Виленский университет. История этого университета, выходцами которого стали многие известные белорусские деятели (Ян Булгак, Адам Мицкевич, Евстафий Тышкевич, Игнатий Домейко, Мартин Почобут-Одляницкий и другие), началась в 1570 году, когда в Вильно прибыли иезуиты и основали коллегиум. Вскоре такие же коллегиумы были открыты в Полоцке, Минске, Несвиже, Юровичах, Пинске и других местностях, но только Виленский получил статус «академии и университета», что было по ходатайству короля Речи Посполитой Стефана Батория утверждено Папой Римским Григорием XIII в 1579 году.

В 1773 году Папа Римский упразднил орден иезуитов, и академия перешла под опеку Образовательной комиссии (первое в Европе Министерство народного образования). Образовательная комиссия решила преобразовать Виленскую иезуитскую академию в высшее учебное заведение нового типа — Главную школу ВКЛ. Таким образом, высшее учебное заведение иезуитов было превращено в светскую высшую школу. Но Виленский университет не имел медицинского факультета.

Второй исторический факт, имевший принципиальное значение для развития медицинского образования в Беларуси, — это создание Гродненской медицинской академии.

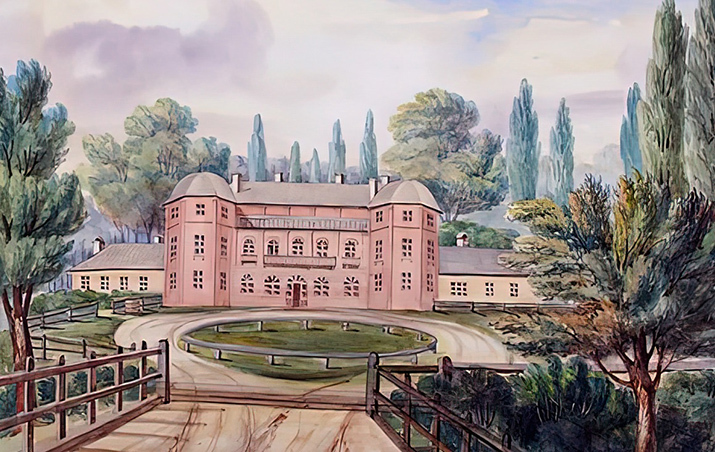

В 1774 году гродненский староста Антоний Тизенгауз при поддержке короля Станислава Августа Понятовского пригласил из Франции в Гродно ученого ботаника и врача Жана Эммануэля Жилибера (1741–1814) и назначил его директором основанной в 1775 году Гродненской медицинской академии.

Просуществовала она недолго, однако ее деятельность оставила значительный след в развитии истории медицины Беларуси, став не только первым высшим учебным заведением на исторической территории современной Беларуси, но и воплотив передовые подходы в медицинском образовании Европы.

Договор с Ж. Э. Жилибером предусматривал, что кроме преподавательской и научной деятельности он также будет способствовать улучшению услуг здравоохранения для населения, что было абсолютно передовым явлением для Европы 18-го века, где высшие медицинские учебные заведения занимались только подготовкой кадров.

В 1728 году был открыт Шпиталь бонифратров, который оказывал помощь нуждающимся и был рассчитан на 60 коек. Он и стал клинической базой для слушателей Гродненской медицинской академии. Обучение носило практический характер, велось у постели больных и в аптеке госпиталя.

Ж. Э. Жилибер был превосходным организатором здравоохранения: принял руководство не только академией, но и всей медицинской службой Гродно и окрестных селений.

Новое дело не обошлось без сложностей: местная шляхта не была заинтересована в медицинском образовании и не желала направлять детей на учебу. Для обучения были набраны дети крестьян и служащих из имений, которым было назначено казенное содержание. В результате были подготовлены и направлены на работу в государственные имения ВКЛ несколько десятков отличных специалистов, что явилось прообразом ныне существующей системы государственного распределения выпускников медицинских вузов в Беларуси.

При академии были созданы анатомический театр и музей (над входом висело изречение на латинском языке «Здесь сама смерть должна приносить пользу человечеству»), ботанический сад, кабинет естественной истории и богатейшая библиотека книг по медицине и истории естествознания. За коллекцией экспонатов в кабинете и анатомическом театре следил лично король Станислав Август Понятовский. В Гродненской медицинской академии было открыто и действовало повивальное отделение для подготовки повивальных бабок, имелись первые в крае специальные здания для размещения и занятий.

Спустя 6 лет академия перестала финансироваться, основной ее персонал и студенты (а также оборудование, инструменты, учебные коллекции, библиотека и даже растения из ботанического сада) были переведены на физический факультет Виленского университета. Для факультета было выделено специальное здание, что послужило основой создания медицинского факультета (на базе физического факультета) Виленского университета. Ж. Э. Жилибер преподавал в коллегиуме минералогию, ботанику и медицинскую материю (лекарствоведение) (1781–1783). По результатам своих исследований он издал труд «Литовская флора» в 3-х томах. В 1781 году Гродненская медицинская академия была ликвидирована.

Какое наследие оставила после себя Гродненская медицинская академия

Очевидно, составленный нами перечень может быть дополнен. Но вместе с тем невозможно отрицать, что как минимум следует заявить о следующих фактах:

- Практикоориентированность образования: прообраз университетской клиники.

- Отношение к изучению анатомии как естественной, неотъемлемой составляющей медицинского образования.

- Прообраз государственного распределения выпускников.

- Прообраз государственной системы высшего медицинского образования в целом.

- И наконец, открытие в Вильно в 1781 году Медицинского коллегиума, создавшего основу будущего медицинского факультета Виленского университета. Из Гродно сюда перевели медицинскую школу Ж. Э. Жилибера, во дворе здания в 1782 году Жилибер так же, как и в Гродно, основал ботанический сад. В 1797 году физический факультет был переименован в медицинский.

Двигаться вперед, хранить историю, продолжать традиции

Виленский университет — один из первых в России, где началась реформа медицинского образования. В составе Российской империи в 1803 году Главная Виленская школа была реорганизована в университет с четырьмя факультетами: моральных и политических наук, физико-математическим, медицинским, литературных и свободных художеств. Образование, полученное в этом вузе, не уступало тому, которое давали лучшие университеты Западной Европы того времени.

Медицинский факультет Виленского университета и его преемница — Виленская медико-хирургическая академия — оказали большое влияние на развитие здравоохранения и медицинской науки на белорусских землях.

До открытия в 1921 году Белорусского государственного университета, имевшего медицинский факультет, университет в Вильно был единственным высшим учебным заведением в Беларуси и Литве, где было возможно получить медицинское образование, за исключением времени существования Гродненской медицинской академии.

Нужно добавить, что вплоть до 18-го века получение высшего медицинского образования непосредственно в Российской империи было невозможным. Практиковали преимущественно выпускники медицинских факультетов европейских университетов или иностранные доктора. В 1707 году по указу Петра I в Москве была учреждена первая в Российской империи медико-хирургическая (госпитальная) школа (сейчас Главный военный госпиталь им. Н. Н. Бурденко). В дальнейшем было открыто еще несколько школ, на базе крупных лечебных учреждений — госпиталей. Воспитанники госпитальных школ были одинаково компетентны в терапии и хирургии. Этим они принципиально отличались в лучшую сторону от выпускников медицинских факультетов университетов Западной Европы.

В 1722 году вышел регламент Петра I о госпиталях, в котором предписывалось обязательное вскрытие умерших насильственной смертью. Этот регламент положил начало развитию в России патологической анатомии и судебно-медицинским вскрытиям.

Царь-реформатор интересовался медициной, питая особую страсть к анатомии и хирургии. Очевидно, поэтому с эпохой Петра I связывают начало анатомических исследований в Российской империи. Указом Петра I в 1724 году в Петербурге была открыта Академия наук. Это имело огромное значение для развития медицины. В 1755 году по проекту М. В. Ломоносова указом императрицы Елизаветы Петровны был учрежден первый в России университет — Московский университет. Восемнадцатый век — период борьбы передовых ученых и врачей за самостоятельное развитие русскоязычной медицины: за становление высшего медицинского образования, за право преподавать в учебных заведениях и вести это преподавание на русском языке, за утверждение российских кадров (из «прирожденных россиян») в научных, учебных и административных учреждениях.

В конце 18-го века белорусские земли в результате трех разделов Речи Посполитой между Россией, Австрией и Пруссией (1772, 1793, 1795) вошли в состав Российской империи, и обучение в указанных университетах для белорусов стало более доступным.

Гродненские земли играли ключевую роль в развитии и становлении высшего медицинского образования не только на белорусских землях, но и в Восточной Европе. Гродненская медицинская академия стала исторически первой высшей школой на землях современной Беларуси. Она была также первой медицинской школой. На Гродненщине продолжаются лучшие традиции, бережно хранится история, реализуются передовые подходы, направленные на улучшение качества медицинского образования и укрепление здоровья населения. Гродненский государственный медицинский университет по праву является преемником академии. Традиция, бережно хранимая в его стенах, — мощная социально-историческая основа корпоративной культуры современного вуза.