Недавно жители Гродно открыли для себя с новой, даже неожиданной стороны Петра Янчевского — заведующего отделением анестезиологии и реанимации № 2 (для онкологических больных) Гродненской университетской клиники, кандидата мед. наук. Этому поспособствовало нерядовое событие — первая профессиональная выставка фотографий. Своему увлечению Петр Янчевский верен со школьных лет, с тех пор как отец доверил ему свою фотокамеру. С 1981 года он активный участник Заслуженного любительского коллектива Республики — народной студии фотоискусства «Гродно», ветеран фотоклуба «Гродно», лауреат нескольких десятков международных фотоконкурсов и участник многих клубных выставок. За свой вклад в фотографическое искусство удостоен почетного звания Excellence FIAP Международной федерации фотографического искусства. К слову, среди обладателей этого звания в Беларуси он единственный доктор.

Вдохновение от близких и наставников

Петр Николаевич, почему вы связали свою жизнь именно с медициной? Приходилось ли жалеть о своем выборе?

Так сложилось, что передо мной никогда не стоял другой выбор. Меня вдохновили родители, их отношение к медицине. Отец Николай Мефодьевич окончил Минский мединститут. Сначала трудился в Волковыске, где я появился на свет. Потом мы переехали в областной центр: папа поступил в аспирантуру и после ее окончания остался преподавать на кафедре хирургических болезней, позже стал онкологом. Интересно, что мама Клавдия Александровна окончила педагогический институт, но в итоге ее жизнь тоже оказалась связана с медициной. Она всю жизнь с огромным интересом трудилась на кафедре иностранных языков Гродненского мединститута. Поэтому дома родители часто беседовали о работе, и, конечно, у меня эти разговоры вызывали живой интерес. Кроме того, хирургом, профессором хирургической кафедры был и мой дядя Евгений Александрович Томащик — мамин родной брат. Я гордился и горжусь своими родными, среди которых много врачей. В итоге именно Гродненский медицинский университет стал моей alma mater.

Я с интересом вошел в удивительный мир медицины. Когда пришло время выбирать для себя специализацию, прислушался к совету отца и не пожалел. Проверкой на верность профессии для меня, как и для многих, стали непростые времена после распада Советского Союза. Экономическая ситуация была очень тяжелая. Я работал тогда в Бресте по распределению. Зарплата была небольшая, молодым специалистам льготы не предоставлялись. К счастью, все это давно позади…

А чем еще запомнились первые профессиональные шаги? Насколько было сложно попасть в мир реанимации, постоянной борьбы за жизнь?

У меня сохранились самые теплые воспоминания. Прежде всего это непростое во всех смыслах время запомнилось мне какой-то особенной добротой, человечностью, искренностью. Несмотря на многочисленные сложности, проблемы с обеспечением: нехватку инструментов, оборудования, товарный аскетизм и дефицит элементарных вещей, — люди умели радоваться малому, поддерживали друг друга. В Бресте меня, молодого специалиста, начинающего анестезиолога, встретили очень доброжелательно. От души благодарен за такое отношение и помощь: все это особенно важно любому новичку.

Мне было комфортно, я чувствовал поддержку. В интернатуре моими первыми наставниками стали заведующий реанимацией Брестской областной больницы Георгий Николаевич Гецман, врач отделения Алексей Николаевич Сулковский, с которым поддерживаю теплые отношения вот уже более 35 лет, в областной детской больнице — Валерий Николаевич Черенкевич. Все они — высококлассные профессионалы, мастера своего дела, яркие, харизматичные личности.

Когда позже вернулся в Гродно, мне тоже повезло: перенимал опыт Иосифа Александровича Шапеля — заведующего отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Гродненской областной клинической больницы (ныне — университетская клиника). Без преувеличения могу сказать, что за свою жизнь он прошел огонь, воду и медные трубы. Стал еще одним прекрасным примером самоотверженности, преданности своему делу. За многолетнюю добросовестную работу был награжден почетным знаком «Отличник здравоохранения», медалью «За трудовые заслуги», медалью и затем орденом святителя Кирилла Туровского Белорусской православной церкви. В 2010 году занесен в Книгу славы Гродненской области.

Не могу не вспомнить и своего руководителя на Гродненщине — главного врача областной больницы Святослава Эдуардовича Савицкого. Он ввел новые на тот момент креативные элементы взаимоотношений между медицинскими учреждениями: устраивал соревнования между двумя больницами. Например, Гродненская и Брестская областные больницы состязались не только в медицинском плане, но и в спорте, художественной самодеятельности… Это вызывало большой интерес у сотрудников, вносило элементы азарта и новизны, здоровой конкуренции. Сегодня эти традиции, к счастью, нашли продолжение.

Реанимация — место борьбы, надежды и терпения

Работа в отделении анестезиологии и реанимации поменяла вас?

Реанимация — это сначала довольно непростое столкновение с действительностью, осознание того, что каждую минуту для кого-то решается вопрос жизни и смерти… Конечно, это не может не повлиять на человека, который длительное время трудится в таком месте. Думаю, я стал более философски относится к жизни, появилась склонность к размышлениям на важные темы и поиску ответов на сложные вопросы. Но вместе с тем я стал сильнее, закаленнее. Ведь моя задача — не просто самому быть в ресурсном, работоспособном состоянии, но и поддержать других людей. И первое, что необходимо, — терпеливое отношение, понимание, сочувствие…

На Брестчине я три года работал в детской областной больнице. Опыта тогда было еще очень мало. Порой поступали пациенты, которым я как молодой специалист не мог в достаточной степени помочь, опасался что-то упустить. Но я не стеснялся просить помощи у старших коллег, обращался и в областную больницу, где был до этого в интернатуре.

Тогда я понял, что реанимация — это еще и про надежду в самой сложной ситуации, про чудо. Когда кризис минует, пациенту становится гораздо лучше, и у меня, и у коллег словно вырастают крылья. Как сегодня помню малыша, который на даче упал в бочку с водой. Его доставили практически без дыхания, шансов было крайне мало… А через неделю он уже бегал и прыгал, ко всеобщей радости «отстроился» очень быстро.

Были времена, когда работать приходилось буквально сутки через сутки, но это особенно не пугало. Главное — я всегда видел, что помогаю людям. Сейчас я работаю в отделении для онкологических пациентов, и у него, конечно, есть своя специфика. Наши пациенты — со всей Гродненской области, в их числе много пожилых. К сожалению, они попадают к нам в крайне тяжелых ситуациях, кроме основного у них много сопутствующих заболеваний, и в нашем отделении чудеса случаются гораздо реже. Сотрудникам, безусловно, сложно психологически. Коллектив у нас сплоченный, есть взаимоподдержка, взаимопомощь.

Чувствуется, что про свое отделение вы рассказываете с любовью и теплотой. Что вам помогает успешно руководить?

Я был назначен заведующим с момента основания отделения. Оно существует уже 22 года. И есть сотрудники, которые трудятся здесь непрерывно столько же, несмотря на специфику места. И это дорогого стоит. Как руководителю мне важно, что у нас нет большой текучки кадров. Наверное, именно в этом месте я сам понял, насколько важно терпеливое отношение к пациентам.

Люди, которые столкнулись с тяжелой болезнью, могут быть раздражительными, злиться, впрочем, как и все мы порой… Важно научиться не осуждать других, быть более терпеливыми, понимающими, сохранять внутреннее спокойствие, сопереживание и сочувствие. Иногда нужно не убеждать в своей правоте, а просто дать человеку время успокоиться, осмыслить ситуацию. И потом разговор складывается уже совершенно иначе.

В работе с онкологическими и пожилыми пациентами важны сдержанность, неторопливость. Если говорить о процессе лечения, то таким пациентам необходимо особое введение препаратов для анестезии, чтобы не было осложнений, потому что декомпенсация у них происходит очень быстро.

За 22 года работы в отделении пролечены более 20 тысяч пациентов, проведены десятки тысяч анестезий. За год мы принимаем от 900 до 1 100 пациентов, выполняем более 3 000 наркозов. В последнее время очень широко используется эндоскопическое оборудование. Тесно сотрудничаем с профильными отделениями стационара, выхаживаем тяжелых онкологических пациентов. Многие пациенты проходят у нас комплексное лечение. Им выполняется химиолучевая терапия, затем хирургическое лечение и снова химиолучевая терапия… Конечно, в таких случаях людям проще попадать туда, где они уже были, знакомы с персоналом. Бывают случаи, в которых особенно непросто разобраться. Например, у нас лежал мужчина, у него были метастазы практически во всем организме. Проверяли его, искали причину и в итоге нашли опухоль надпочечника величиной около сантиметра, которая и метастазировала везде. Еще был редкий случай: молодой человек попал к нам несколько раз по причине резкой потери сознания. По анализам он был абсолютно здоров. Но периодически продолжать терять сознание. Выяснилось, что у него имеется опухоль в поджелудочной железе величиной до полутора сантиметров. Из-за этого происходил резкий скачок инсулина. Человек терял сознание, и если бы ему вовремя не оказывали помощь, итог мог бы быть печальным…

Серьезный диагноз, длительное лечение — большое испытание для человека и его родных. Даже наблюдать за этим непросто. Судя по тому, что я вижу, когда в жизни есть некий устойчивый фундамент, вера, это помогает принять ситуацию, успокаивает, дисциплинирует, придает силы. В нашем отделении с пациентами работают психолог, психотерапевт. И это тоже важная часть лечения, которая приносит положительные результаты. Радует, что в нашей реанимации все же есть место чудесам. Порой к нам поступают пациенты, и сначала кажется, что они уже неоперабельны. А потом оказывается, что все не так, стоит попробовать. В результате и операция проходит успешно, и лечение идет достаточно хорошо. И люди, которые были на грани, живут, радуются сами и радуют близких еще три года или пять лет… И, конечно, для всего нашего коллектива лучшая награда, когда пациенты приходят потом, чтобы сказать спасибо, поделиться хорошими новостями…

Отличная подзарядка и правильный баланс

Как опытный врач что бы вы посоветовали молодежи для профилактики выгорания?

Я стараюсь поддерживать в нашем отделении спокойную, доброжелательную атмосферу. Крик для меня неприемлем. Важно, чтобы люди чувствовали себя на работе комфортно, старались максимально хорошо выполнить свои обязанности. Это в том числе страхует и от выгорания. Убежден: руководителю нужно наладить все так, чтобы корабль мог плыть без капитана. Нужно направлять, подсказывать, прокладывать путь, но еще важнее создать систему, где все работает, как надежные часы.

Молодежи я бы посоветовал обязательно найти для себя какое-то интересное дело по душе, обрести баланс. Для меня такой прекрасной тихой гаванью, в которую мой корабль заходит из бурного океана профессиональной жизни, стала фотография.

Моя фотографическая эпопея началась с 1977 года. Будучи семиклассником, я впервые взял в руки отцовскую старенькую камеру «ФЭД-3» изначально только для того, чтобы перефотографировать страницы заграничных журналов по боевым искусствам, бодибилдингу. Ксерокса тогда у нас еще не было. Задача оказалась не такой простой, пришлось разобраться, углубиться в тонкости. Ведь каждую настройку нужно было подбирать вручную. Этот процесс требовал внимания к деталям и научил вдумчивому подходу к каждому кадру. Это и стало стартом моего знакомства с фотоаппаратом. Постепенно техника менялась, и появился уже зеркальный фотоаппарат «Зенит-Е», позже «Зенит-ЕТ», «Зенит-ТТЛ». Стал фотографировать больше.

Студентом старших курсов мединститута решил поучиться еще и фотографии. Заочно окончил кинофотофакультет Московского народного университета искусств. Следил за журналами, посвященными фотоискусству. Просил знакомых что-то привезти на эту тему из заграничных поездок. Так из вырезок и статей собрал уникальные самодельные пособия по аналоговой фотографии. Сейчас они как музейные экспонаты хранятся в народном фотоклубе «Гродно». Постепенно я начал участвовать в конкурсах. Это помогает развиваться, знакомиться с интересными людьми, ставить перед собой новые цели.

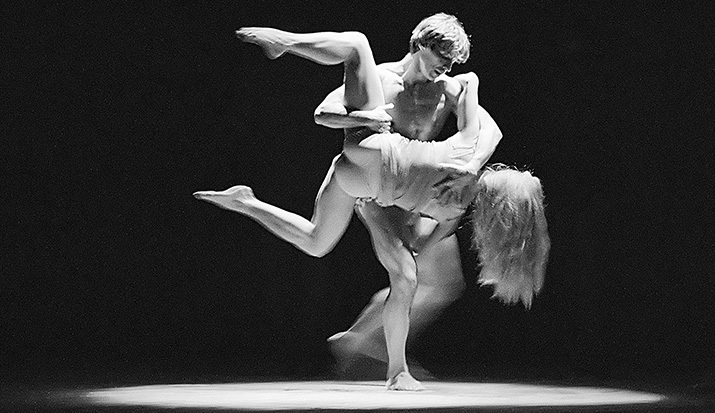

К слову, несмотря на развитие цифровых технологий, до сих пор отдаю предпочтение проверенной временем технике. Моя камера работает уже более 20 лет. Много аккумуляторов вышло из строя, а она все еще жива. Современные смартфоны, конечно, удобны, но душа у фото совсем иная. Отпуск для меня неизменно связан с моим увлечением. Я много и с удовольствием фотографирую. В момент съемки нужно выстроить на одной оси глаза, голову и сердце! Владею всеми жанрами, но наиболее любимые сейчас — репортаж, пейзаж, стрит-фотография. В последнее время мне больше всего нравится снимать людей. Но я не делаю каких-то статичных портретов. Мне важно передать настроение, динамику, настоящую жизнь. У меня есть серии, например «Работа хирурга в операционной», «Морские пейзажи».

Персональная выставка стала для вас долгожданным, важным событием?

Признаться, я к этому никогда не стремился, для меня это был новый опыт. Выставка состоялась благодаря руководителю нашего фотоклуба Александру Иосифовичу Лосминскому. В экспозиции, представленной в галерее народной студии фотоискусства «Гродно», под названием «Избранное» было собрано лучшее за многие годы. Среди работ были пейзажи, портреты, репортажные кадры, а главное — эмоции, переданные без слов. Были и семейные снимки, в том числе кадры, связанные с последними днями жизни отца. Они для меня особенно ценны.

Мои фотографии не имеют названий, и на выставке я не стал изменять этому правилу. Сознательно предложил зрителям самим интерпретировать увиденное. Кто-то увидит свет, кто-то композицию, а кто-то вдруг вспомнит свое прошлое. Это пространство для личного восприятия.

Фото из архива П. Янчевского.