Роль медицинской сестры в реализации концепции менеджмента крови пациента многогранна и имеет решающее значение. Она активно участвует во всех процессах от диагностики и профилактики ятрогенной анемии до мониторинга и обеспечения безопасности процедур трансфузии. В рамках 1-го Белорусско-российского междисциплинарного конгресса медсестры из НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова (Россия) и РКМЦ Управления делами Президента Республики Беларусь поделились важными аспектами и рисками работы с компонентами крови.

Преаналитическиий этап

Старшая медицинская сестра отдела трансфузиологии и экстракорпоральной гемокоррекции института анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии НМИЦ АГП имени академика В. И. Кулакова Диана Логинова акцентировала внимание на преаналитическом этапе лабораторной диагностики как ключевом звене концепции менеджмента крови пациента.

Старшая медицинская сестра отдела трансфузиологии и экстракорпоральной гемокоррекции института анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии НМИЦ АГП имени академика В. И. Кулакова Диана Логинова акцентировала внимание на преаналитическом этапе лабораторной диагностики как ключевом звене концепции менеджмента крови пациента.

Структура этапа:

- клинический запрос, который включает в себя подготовительные процессы, влияющие на планируемое исследование;

- заполнение направления на исследование;

- проверка запроса;

- подготовка и идентификация пациента;

- взятие первичной пробы (проб);

- первичная обработка пробы;

- транспортировка в клиническую лабораторию;

- регистрация, идентификация, оценка пробы в лаборатории, исследование пробы;

- начало аналитического этапа.

— Именно от преаналитического этапа напрямую зависит достоверность лабораторных показателей, правильность клинических решений и эффективность всего процесса лечения. Ошибки на этом этапе могут привести к ложным результатам, что особенно критично при экстренных состояниях (политравмы, массивные кровотечения, сепсис), плановых операциях (кесарево сечение с врастанием плаценты) и контроле лечения (антикоагулянты), — отметила Диана Логинова. — В 1997 году было опубликовано масштабное исследование, которое показало: 70 % всех лабораторных ошибок приходится именно на преаналитический этап. Вследствие этих ошибок 6 % пациентов назначается неправильное лечение, а 19 % — ненужные дополнительные обследования.

Факторы, искажающие точность диагностики:

- неправильная подготовка пациента;

- ошибки при взятии крови;

- неправильно подобранная пробирка, другой расходный материал;

- нарушение транспортировки.

— Не стоит забывать, что мы должны профилактировать ятрогенные осложнения. На первоначальном этапе мы общаемся с пациентом, обращаем внимание на цвет кожи и лица, опрашиваем, насколько он утомляется, как поднимается по лестницам, испытывает ли одышку (выявляем анемию до операции). Оцениваем риск кровотечения, проводя забор проб крови на исследование. Говорим с пациентом о том, что трансфузии донорских компонентов крови не стоит бояться, если она необходима при низком гемоглобине, — обратила внимание эксперт. — Также не стоит забывать про экономическую эффективность. Если мы взяли не ту пробирку и лаборатория сказала перебрать кровь, мы расходуем деньги нашей медицинской организации. Поэтому надо стремиться к минимизации повторного взятия крови, уменьшая количество ошибок. И, что самое важное, соблюдать все алгоритмы, СОПы и клинические рекомендации.

Группы риска

Диана Александровна привела в пример исследование, выявившее, что среди пациентов, получавших переливание компонентов крови, среднесуточный объем флеботомии составляет до 70 мл в день. А за все время пребывания в госпитале — почти 500 мл крови. У особо сложных, особенно асептических пациентов, цифра может доходить до 1 литра. Диана Логинова отметила, что пациенты их клиники входят в группы высокого риска по кровопотере. Это новорожденные, особенно недоношенные (объем циркулирующей крови (ОЦК) — 80–100 мл/кг), пациенты с исходной анемией, с нарушением гемостаза (гемофилия, прием антикоагулянтов, тромбоцитопения), беременные женщины (физиологическая анемия, высокий риск сосудистых осложнений).

Эксперт акцентировала внимание на недоношенных и новорожденных детях. 6–7 мл крови, взятой у младенца весом 1 кг, эквивалентны 450 мл кровопотери у взрослого. Согласно исследованиям, с каждыми 10 мл крови из организма уходит до 4 мг железа.

Общий объем крови у недоношенного ребенка массой 1 000 г — всего 80 мл. Кровопотеря, связанная с лабораторным тестированием, является основной причиной анемии среди недоношенных детей в течение первых недель жизни. А удаление более 10 % объема крови ребенка может привести к шоку и к остановке сердца.

По рекомендациям ВОЗ, разовый объем крови, которая берется у детей, не должен превышать 5 % ОЦК в течение 24 часов госпитализации, 10 % ОЦК в течение 8 недель.

— Наша стратегия снижения диагностических кровопотерь у новорожденных — забор у маленьких пациентов как можно меньшего объема крови для лабораторного исследования, выбор правильной техники взятия крови в сочетании с подходящими пробирками, — подчеркнула Диана Логинова. — Также мы стремимся к тому, чтобы сохранить собственную кровь маленького пациента и снизить процент трансфузии эритроцитсодержащих компонентов крови. Для этого в практику медсестер центра внедрены системы для взятия крови — микроиглы и микропробирки, которые способствуют снижению диагностической кровопотери у новорожденных до 200 %. А педиатрические пробирки уменьшенного объема (от 1,1 мл до 1,4 мл) позволяют сохранить объем взятой у детей крови до 60 %.

Основные ошибки

— Около 25 % ошибок в преаналитике имеют последствия для пациента! — акцентировала внимание эксперт.

Главные причины ошибок:

- высокая нагрузка на средний медицинский персонал;

- нехватка знаний у среднего медперсонала о правилах и технике выполнения процедур преаналитического этапа;

- высокая чувствительность современных анализаторов;

- факторы эргономики: неудобное положение пациента, отсутствие вспомогательных лотков, столиков и др.

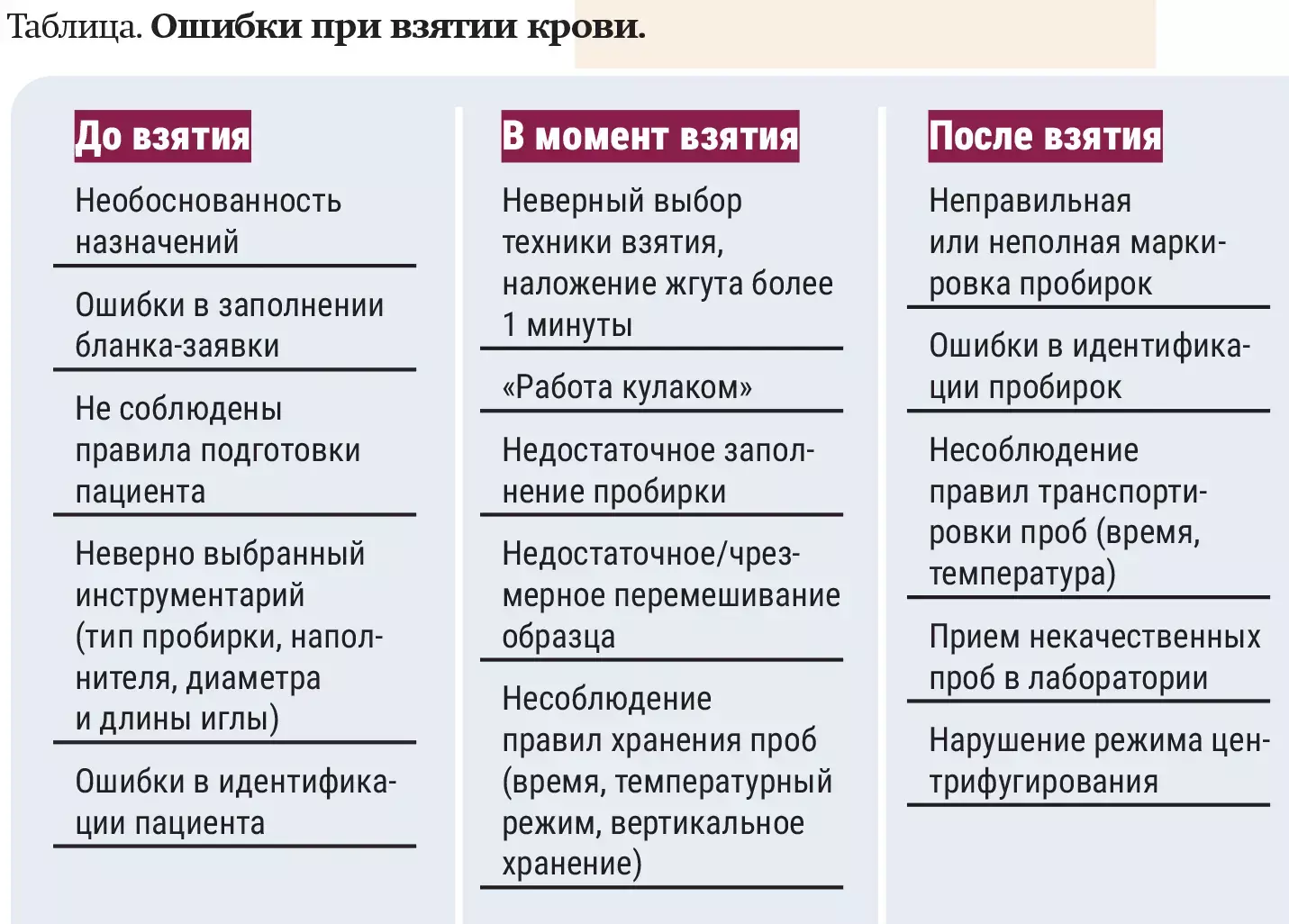

Так какие же ошибки совершаются врачами и средним медперсоналом в разных периодах преаналитического этапа?

Эксперт обратила внимание, что до взятия образцов крови (см. таблицу) они в основном касаются несоблюдения правил подготовки пациента. Это больше всего относится к медсестрам, так как именно они консультируют пациентов накануне.

— На этапе подготовки пациента мы даем ему понятные объяснения о предстоящем исследовании, чтобы помочь ему преодолеть беспокойство и стресс, связанные с процедурой. Объясняем специальные условия, которые необходимо соблюдать накануне дня исследования (период голодания — не менее 8 часов, из ужина исключить жирную пищу, прием алкоголя, накануне не заниматься спортом, избегать стрессовых ситуаций) и в день исследования (исключить прием пищи, курение, разрешен прием только жизненно важных лекарственных препаратов, перед исследованием не проводить никаких диагностических процедур).

В момент взятия критичным может оказаться неверный выбор техники.

Важно! Наложение жгута более 1 минуты и «работа кулаком» в течение 1–3 минут приводят к изменению аналитов.

Повышаются:

- альбумин на 3 %

- билирубин на 8 %

- холестерин на 5 %

- железо на 7 %

- калий на 5 %

- белок на 5 %

Снижается концентрация:

- креатинина на 9 %

- глюкозы на 9 %

- мочевой кислоты на 4 %

- фосфора на 7 %

— До проведения венепункции следует попросить пациента сжать кулак. Во время взятия крови рука пациента должна быть расслаблена, — напомнила слушателям эксперт. — Гемолиз составляет от 40 % до 70 % всех некачественных проб в ОРИТ. Он может быть причиной ложных результатов тестов: искажает параметры коагуляции, завышает активность ЛДГ, АЛТ, АСТ, КК, уровня калия, сывороточного железа, а также некоторых гормонов, например, β-ХГЧ.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии частота гемолиза достигает 29 %. Возможность взять кровь из катетера аспирационно закрытым способом, используя специальные адаптеры, значительно снижает частоту гемолиза (<2 %) и процент некачественных проб.

Немаловажная проблема на этапе после взятия образцов крови — недостаточное заполнение пробирки, что ведет к неправильному соотношению кровь/наполнитель и, как следствие, изменяет реологические свойства крови.

Возможные причины недобора в пробирке:

- взятие крови шприцем с последующим ее переливанием в пробирку;

- истекший срок годности пробирки;

- тромбирование иглы для венепункции;

- взятие в первую пробирку через иглу-бабочку;

- некачественный сосудистый доступ;

- взятие образца крови из сосуда с недостаточным кровоснабжением.

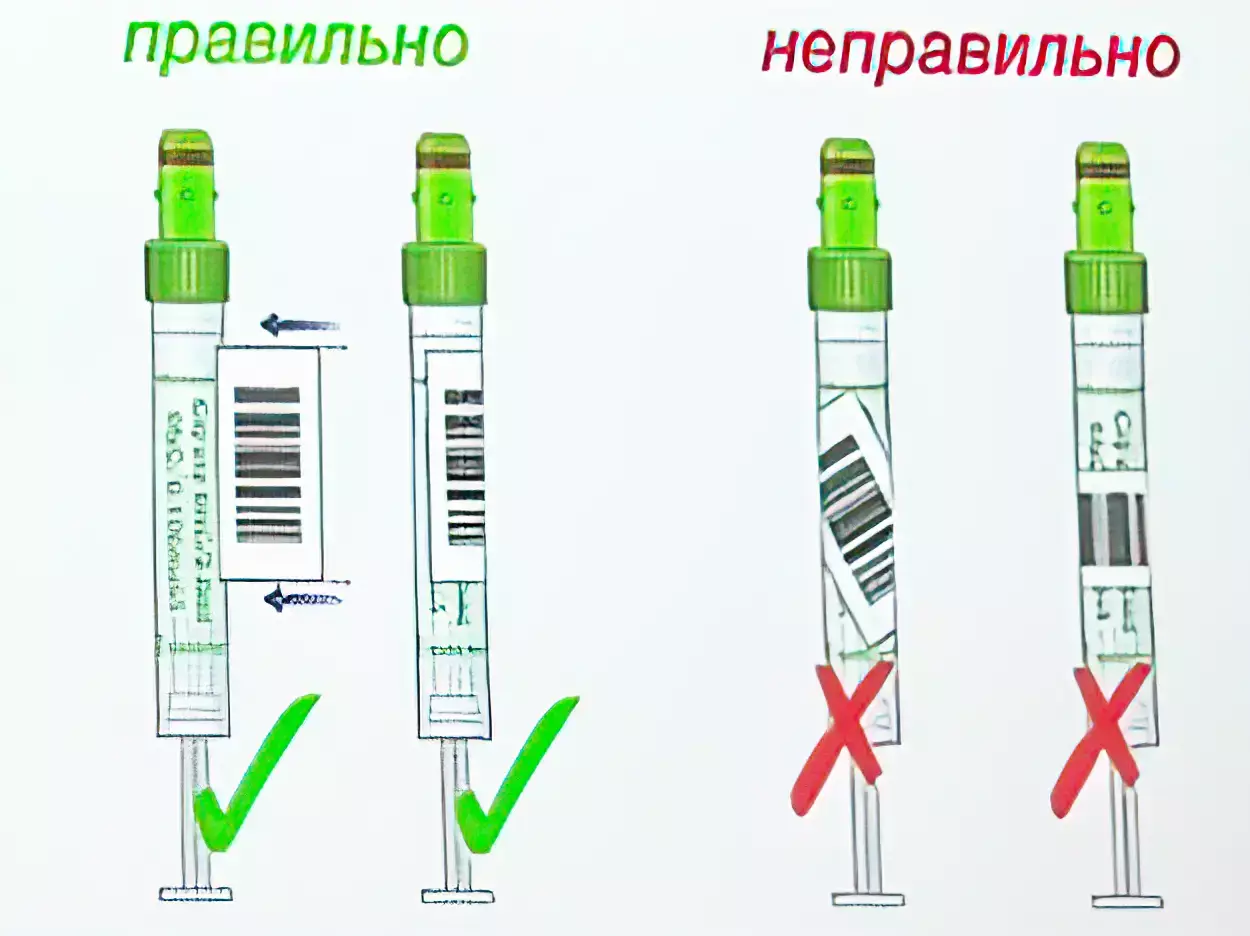

— Основная причина неправильного формирования сгустка в пробирке активатором свертывания — неправильное положение пробирки. Часто происходит так: взяли кровь на исследование и положили в лоточек горизонтально (см. рис. 1). Этого делать категорически нельзя! — обратила внимание медицинская сестра.

Важно! После взятия крови проба обязательно должна находиться в вертикальном положении 15–30 минут для того, чтобы сформировался правильный сгусток.

— Перед тем как поставить пробу после взятия, мы обязательно должны плавно перемешать ее 1 раз, не встряхивая. После взятия набора всех пробирок мы перемешиваем 4 раза для того, чтобы кровь полностью смешалась с наполнителем.

Не стоит забывать о правильной маркировке пробирок (см. рис. 2). Этикетка со штрихкодом должна быть наклеена вдоль пунктирной линии. Содержимое пробирки должно хорошо просматриваться в центрифуге.

— В клинической практике, особенно в отделениях реанимации, часто встречается ситуация, когда молодые медсестры берут кровь и… ставят контейнер с пробирками на подоконник. А за окном лето, +30 °С. Естественно, это нарушение условий хранения. Лаборатория скажет нам перебрать такие пробы, — обратила внимание Диана Логинова.

Хранение образцов допустимо при температуре 20–25 °С не более 2 часов. При температуре 2–8 °С — не более 6 часов. Пробы нельзя подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Специалист предложила такие шаги по внедрению МКП в работу медицинских сестер:

- В понятной и доступной форме проинформировать специалистов о наличии проблемы ятрогенной анемии в лечебном процессе.

- Обозначить причины ятрогенной анемии и роль медицинской сестры в процессе ее предотвращения.

- Теоретическое и практическое обучение медсестер алгоритмам преаналитики, которые напрямую влияют на качество пробы крови, с акцентом на методиках, сберегающих кровь.

- Использование современного расходного материала для взятия и транспортировки.

- Передача опыта новым сотрудникам.

- Контроль качества выполнения преаналитических процедур.

- Мультидисциплинарное взаимодействие.

Внутриутробное переливание крови и сестринская зона ответственности

Медицинская сестра отдела трансфузиологии и экстракорпоральной гемокоррекции НМИЦ АГП имени академика В. И. Кулакова Екатерина Грудиенко рассказала о действиях медицинской сестры во время одной из самых сложных и деликатных процедур в неонатологии — внутриутробном переливании крови при гемолитической болезни новорожденных. Медицинская сестра принимает непосредственное участие на всех этапах проведения внутриутробного переливания.

Медицинская сестра отдела трансфузиологии и экстракорпоральной гемокоррекции НМИЦ АГП имени академика В. И. Кулакова Екатерина Грудиенко рассказала о действиях медицинской сестры во время одной из самых сложных и деликатных процедур в неонатологии — внутриутробном переливании крови при гемолитической болезни новорожденных. Медицинская сестра принимает непосредственное участие на всех этапах проведения внутриутробного переливания.

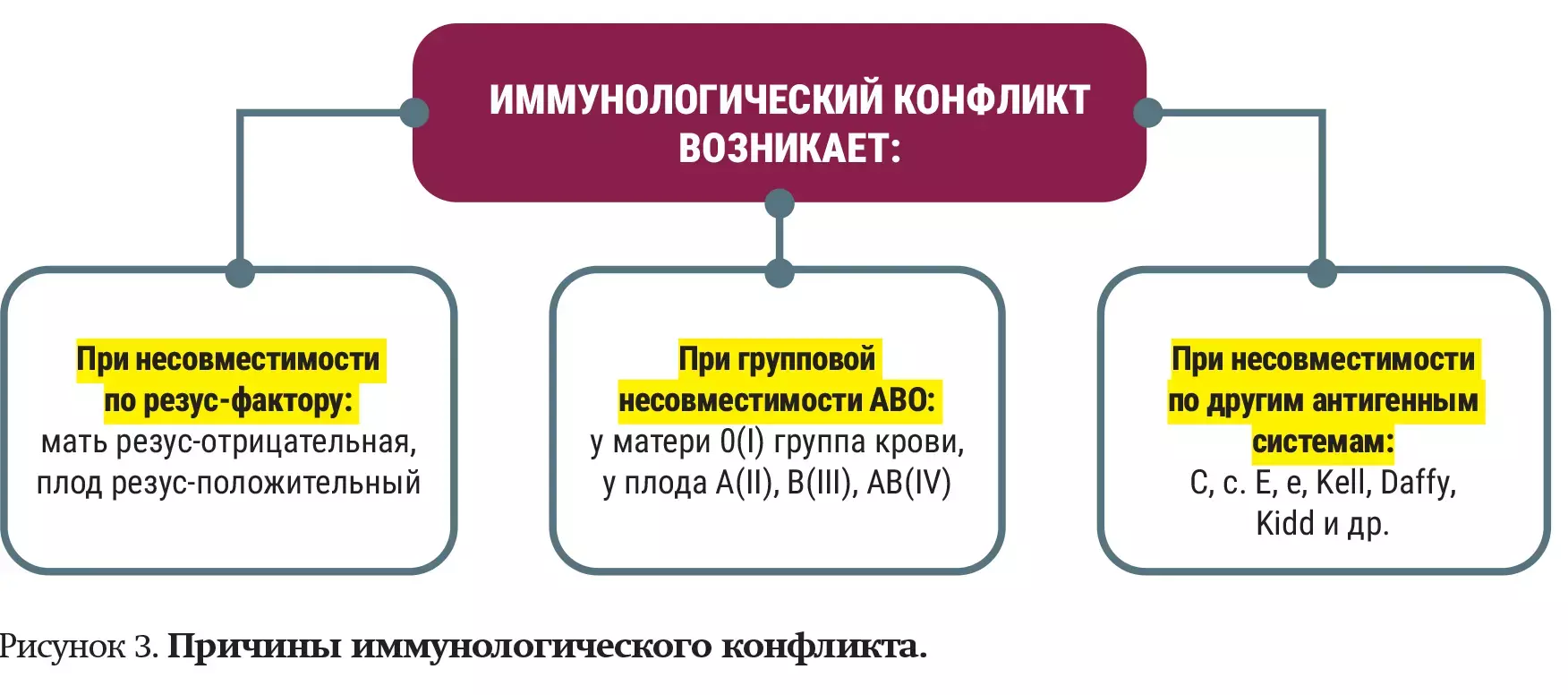

— Проблема диагностики и лечения гемолитической болезни плода и новорожденного не теряет своей актуальности по настоящее время, так как остается одной из причин перинатальной заболеваемости и смертности. Гемолитическая болезнь обусловлена иммунологическим конфликтом из-за несовместимости крови плода и крови матери по эритроцитарным антигенам (см. рис. 3). Ее осложнения приводят к мертворождаемости, гибели новорожденного в раннем неонатальном периоде и ранней инвалидизации. Мы должны всегда это помнить и бороться за каждого новорожденного с таким заболеванием, — отметила Екатерина Николаевна.

Гемолитическая болезнь начинается с гемолиза эритроцитов (гемолитической анемии), повышается уровень токсичного билирубина, вследствие чего нарушается метаболизм и происходят необратимые процессы в органах — ядерная желтуха, печеночная недостаточность, отеки, водянка, анасарка, сердечная недостаточность.

— Такой метод, как внутриутробное переливание крови (ВУПК), выбран в связи с меньшим риском осложнений, возможностью контроля над тяжестью анемии плода и эффективностью лечения. Интервалы между трансфузиями составляют 1,5–2 недели, это позволяет постепенно отсрочить роды до достижения плодом более зрелого возраста, — отметила эксперт.

Показания к ВУПК:

- иммуносенсибилизация антиэритроцитарными антителами;

- водянка плода;

- гемолитическая анемия плода;

- фето-фетальный трансфузионный синдром.

ВУПК позволяет корректировать фетальную анемию путем гемотрансфузии донорских отмытых эритроцитов в вену пуповины, что подавляет продукцию фетальных эритроцитов, так как в ответ на меньшее количество резус-положительных клеток снижается стимуляция материнской иммунной системы.

Процедура условно делится на 3 этапа:

- 1-й этап — кордоцентез под контролем УЗИ и допплерометрии путем трансабдоминальной пункции вены пуповины, определения степени анемии и расчет объема гемотрансфузии (сколько отмытых эритроцитов понадобится на процедуру);

- 2-й этап — гемотрансфузия донорских отмытых эритроцитов под контролем УЗИ;

- 3-й этап — оценка эффективности в конце процедуры (прирост гематокрита и гемоглобина).

Алгоритм проведения ВУПК с позиции медицинской сестры. Процедуру проводят врач-трансфузиолог, медицинская сестра и ассистент.

Медицинской сестре следует:

- провести хирургическую обработку рук;

- надеть стерильные маску, шапочку, хирургический халат, перчатки;

- накрыть манипуляционный стол стерильной пеленкой;

- на пеленку выложить стерильные ножницы, зажим, марлевые и спиртовые салфетки, шприцы, удлинительную магистраль для внутривенного введения.

Ассистенту следует:

- провести гигиеническую обработку рук и, надев нестерильные перчатки, перевернуть контейнер с отмытыми эритроцитами магистралью вниз.

В это же время медицинской сестре:

- в стерильных перчатках, дважды обработав спиртовой салфеткой магистраль контейнера с отмытыми эритроцитами, наложить стерильный зажим и отрезать стерильными ножницами конец магистрали;

- соединить магистраль со шприцем;

- не меняя положение контейнера, снять зажим;

- набрать необходимый объем отмытых эритроцитов в шприц;

При этом важно следить за отсутствием воздуха в магистрали!

- наложить зажим на магистраль контейнера и отсоединить шприц.

Ассистенту следует:

- набрать в пробирку с ЭДТА 1 мл из оставшихся в контейнере отмытых эритроцитов.

Медицинской сестре:

- подключить шприц, наполненный отмытыми эритроцитами, к магистрали для внутривенного введения и заполнить ее;

- наложить зажим на заполненную отмытыми эритроцитами магистраль.

На первом этапе ВУПК:

- Врачом УЗД определяется положение плода и место пункции вены пуповины.

- Осуществляется обездвиживание миорелаксантом периферического действия из расчета массы тела.

- Иглой трансабдоминально под контролем УЗИ пунктируется вена пуповины недалеко от места отхождения ее от плаценты.

- Перед внутрисосудистой гемотрансфузией проводится кардоцентез и осуществляется взятие крови плода для определения предтрансфузионного гемоглобина, гематокрита и групповой принадлежности плода.

На втором этапе ВУПК:

- Медицинской сестре нужно подать акушеру-гинекологу, проводящему гемотрансфузию, заполненную магистраль для подключения к игле для кордоцентеза.

- Под контролем врача-трансфузиолога провести трансфузию отмытых эритроцитов, нажимая на поршень шприца.

- При необходимости большего объема отмытых эритроцитов накладывается зажим на магистраль и присоединяется следующий шприц. Важны оперативность и скорость действий!

В конце процедуры использованные шприцы, магистраль, перчатки, салфетки утилизируются в соответствии с СанПиН, правилами обеззараживания и временного хранения отходов класса «Б» или класса «В». Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациента, утилизируются в пакеты класса «А». Этикетка с данными об отмытых эритроцитах вносится в историю болезни пациентки.

Важно! Контейнер с оставшимися в нем отмытыми эритроцитами (5 мл) передается в отделение, где пациентка проходит основное лечение, и хранится в холодильном оборудовании 48 часов на случай посттрансфузионных осложнений.

Медицинская сестра отметила, что специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова располагают успешным опытом внутриутробных переливаний крови с последующим родоразрешением и выхаживанием новорожденных. За этой процедурой — ответственность, точность, незаметный, но незаменимый труд медицинской сестры. Ее участие необходимо на всех этапах проведения внутриутробного переливания, также она занимается подготовкой отмытых донорских эритроцитов.

Эффективная коммуникация в команде

О том, как строить эффективную коммуникацию, основанную на взаимопонимании, доверии и взаимном уважении в тандеме «врач — медицинская сестра» при трансфузиологической помощи, рассказала Наталья Валевач, главная медицинская сестра РКМЦ Управления делами Президента Республики Беларусь.

О том, как строить эффективную коммуникацию, основанную на взаимопонимании, доверии и взаимном уважении в тандеме «врач — медицинская сестра» при трансфузиологической помощи, рассказала Наталья Валевач, главная медицинская сестра РКМЦ Управления делами Президента Республики Беларусь.

— Нормативную базу и практические протоколы создают для качественной помощи, однако успешная реализация этих систем зависит от человеческого фактора, слаженной работы, мультидисциплинарной команды. Плохая коммуникация является одной из основных причин медицинских ошибок. В трансфузиологии это особенно критично. Безопасность пациента напрямую зависит от точности и координации действий всей команды. Эффективное взаимодействие врача и медицинской сестры здесь становится фундаментом успеха, — отметила Наталья Михайловна. — Безопасное переливание крови и ее компонентов — сложный многоэтапный процесс, в котором участвуют врачи и медсестры различных подразделений. Врач-трансфузиолог — это ключевая фигура, несущая ответственность за организацию процесса, диагностику, принятие клинических решений, иммуногематологические исследования, проведение сложных процедур, консультативную помощь. Медицинская сестра — главный исполнитель и организатор практической работы на местах, обеспечивающий бесперебойность и точность всех процессов. Их работа неразделима, а успех зависит от слаженности действий.

Эффективное взаимодействие строится на следующих принципах:

- четкое разграничение обязанностей и зон ответственности;

- все должностные инструкции должны быть актуальными, конкретными и известными каждому сотруднику;

- взаимное уважение и создание атмосферы «команды безопасности»;

- непрерывная безошибочная коммуникация.

— Для предотвращения ошибок и рисков очень важно создать в тандеме «врач — медсестра» такую культуру, при которой медицинский персонал чувствует себя не просто исполнителем, а полноценным участником процесса, имеющим право остановить процедуру, если заметил потенциальную проблему, — отметила Наталья Валевач.

Такие барьеры общения, как «я врач, мне виднее», преодолеваются через тренинги по командной работе, внедрение протоколов, где право голоса имеет каждый участник процесса. Медсестра должна внимательно слушать указания врача и повторять их для подтверждения понимания и наоборот. Стоит использовать стандартизированные формулировки, чек-листы, заявки для обмена данными.

Также Наталья Михайловна подчеркнула важность регулярного обучения команды «врач — медсестра», в том числе проведения симуляционных тренингов по действиям во внештатных ситуациях, обсуждения сложных случаев и ошибок (не ради поиска виноватых, а с целью улучшения системы), автоматизации процессов учета документооборота, чтобы свести к минимуму человеческий фактор.

— Эффективное взаимодействие врача и медицинской сестры — это основа не только для предотвращения фатальных ошибок, но и для повышения эффективности работы службы крови в целом, — подвела итог Наталья Валевач.

Секцию завершили несколько мастер-классов, посвященных стандартной неотложной помощи при посттрансфузионных осложнениях и основным моментам сестринского участия при переливании крови и ее компонентов.