На республиканском научно-практическом семинаре «Инновационные подходы в неврологии и нейрохирургии» с докладом на тему «Современные подходы к медицинской реабилитации пациентов с острой вестибулярной патологией» выступила старший научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии, кандидат биол. наук Мария Можейко.

— Вестибулярная сенсорная система — наш статический компонент равновесия. Она помогает ориентироваться в трехмерном пространстве, воспринимать положение тела относительно вектора гравитационного поля, позволяет ощущать направления и скорость движение тела при его угловых и линейных перемещениях (динамический компонент чувства равновесия). Вестибулярные расстройства бывают как периферического генеза (вестибулярный нейронит, болезнь Меньера, двусторонняя вестибулопатия, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, шваннома преддверно-улиткового нерва, вестибулярная пароксизмия), так и центрального (острое нарушение мозгового кровообращения, рассеянный склероз, дегенеративные заболевания, паранеопластические атаксии), — рассказала Мария Можейко.

— Вестибулярная сенсорная система — наш статический компонент равновесия. Она помогает ориентироваться в трехмерном пространстве, воспринимать положение тела относительно вектора гравитационного поля, позволяет ощущать направления и скорость движение тела при его угловых и линейных перемещениях (динамический компонент чувства равновесия). Вестибулярные расстройства бывают как периферического генеза (вестибулярный нейронит, болезнь Меньера, двусторонняя вестибулопатия, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, шваннома преддверно-улиткового нерва, вестибулярная пароксизмия), так и центрального (острое нарушение мозгового кровообращения, рассеянный склероз, дегенеративные заболевания, паранеопластические атаксии), — рассказала Мария Можейко.

Клинические симптомы вестибулярной дисфункции — это вестибулосенсорные реакции, проявляющиеся головокружением, а также вестибуломоторные (атаксия, нистагм, изменение мышечного тонуса, координаторные нарушения) и вестибуловегетативные реакции (тошнота, рвота, изменение пульса, окраска кожных покровов и др.).

К общим принципам лечения и реабилитации относятся:

- купирование острого приступа

- головокружения,

- лечение основного заболевания, которое и является причиной головокружения, и, наконец, восстановление компенсации вестибулярной функции, а затем обязательно профилактика рецидивов приступов головокружения.

В основе вестибулярной реабилитации лежат процессы вестибулярной компенсации — это сенсорная реорганизация на уровне центральной нервной системы. С помощью механизмов нейропластичности происходит переоценка информации, получаемой от сенсорных систем (зрительной, вестибулярной и проприоцептивной).

Организм адаптируется к неадекватной сенсорной информации, получаемой от поврежденного вестибулярного анализатора, компенсируя нарушения выработкой новых стратегий для сохранения равновесия. Компенсация как односторонних, так и двусторонних нарушений вестибулярной функции обеспечивается процессом сенсорного замещения. Именно благодаря центральной компенсации вестибулярная реабилитация способна восстанавливать нарушения равновесия, снижать риск падений, осциллопсии, головокружения, чувствительности к движению и вторичные симптомы, такие как тошнота, тревога и беспокойство.

В результате вестибулярной реабилитации компенсация статического равновесия происходит в течение нескольких дней или недель. А для компенсации динамического равновесия требуется более длительный период. Это объясняется различными механизмами нейропластичности поврежденных функций.

Мария Можейко:

Какие методы и средства мы используем? Во-первых, вестибулярную гимнастику, координаторную тренировку, тренинг на стабилоплатформе с биологической обратной связью.

Также помогает среда дополненной виртуальной реальности, транскраниальная магнитная стимуляция. Кроме того, обязательно даем рекомендации по бытовой коррекции в создании оптимальных условий для облегчения передвижения пациента.

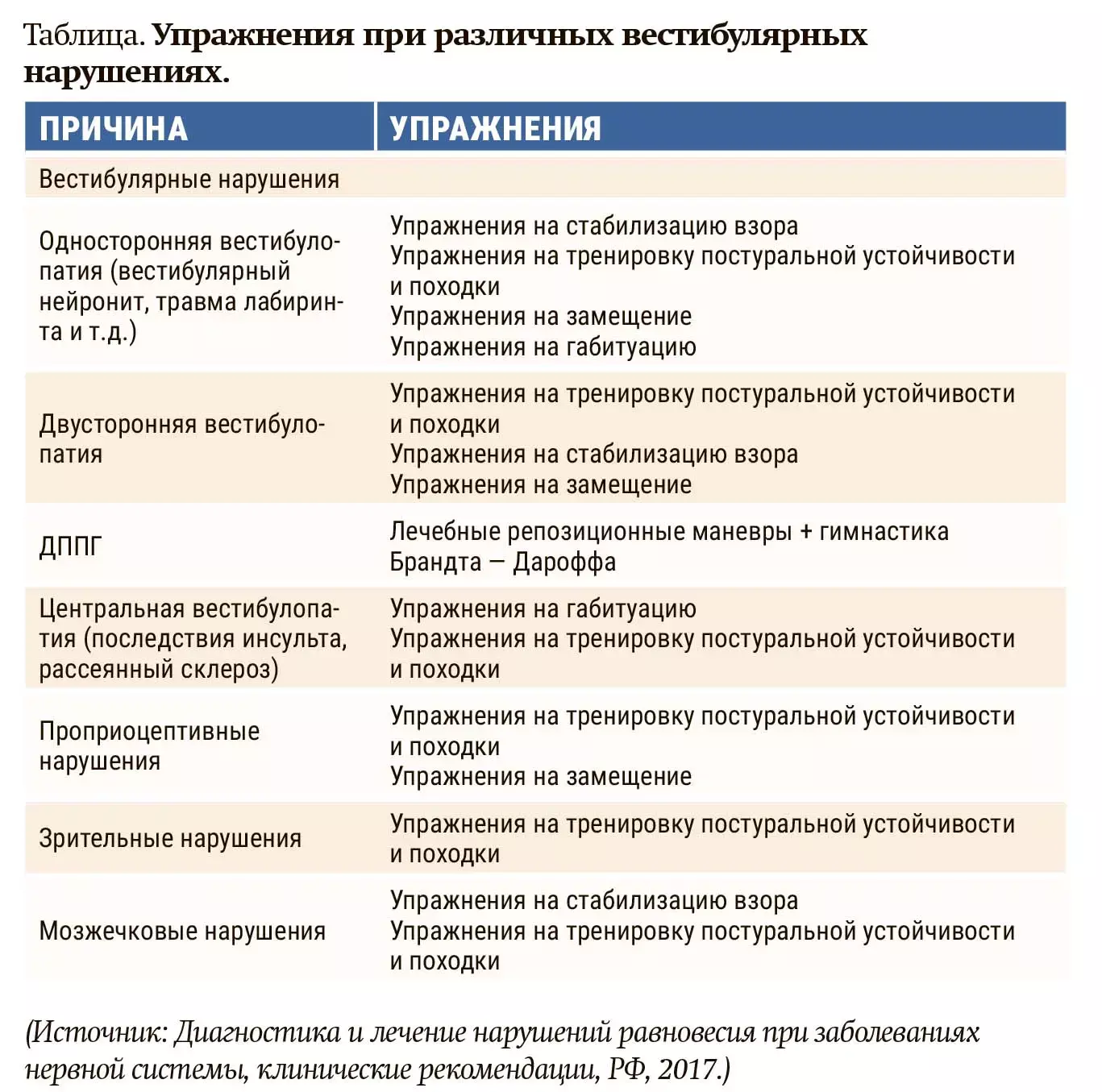

Вестибулярная гимнастика (см. таблицу) состоит из специальных упражнений, которые активируют процессы компенсации нарушения равновесия, механизмы адаптации (ремоделирование нейрональных связей) и замещения сенсорных пострадавших сигналов (усиление роли непострадавших сенсорных сигналов в поддержании равновесия). К ним относятся упражнения на габитуацию — повышение порога ответной реакции центральной нервной системы на раздражители при их многократном, повторяющемся воздействии (гимнастика Брандта — Дароффа). Также нужны упражнения на адаптацию. Они направлены на стабилизацию взора и разработаны для улучшения вестибулоокулярного рефлекса, который обеспечивает динамическую остроту зрения при движении головы. Упражнения на замещение направлены на стабилизацию взора с помощью сохранных глазодвигательных систем, а также на замещение информации о положении тела в пространстве, получаемой от вестибулярного анализатора и других сенсорных систем.

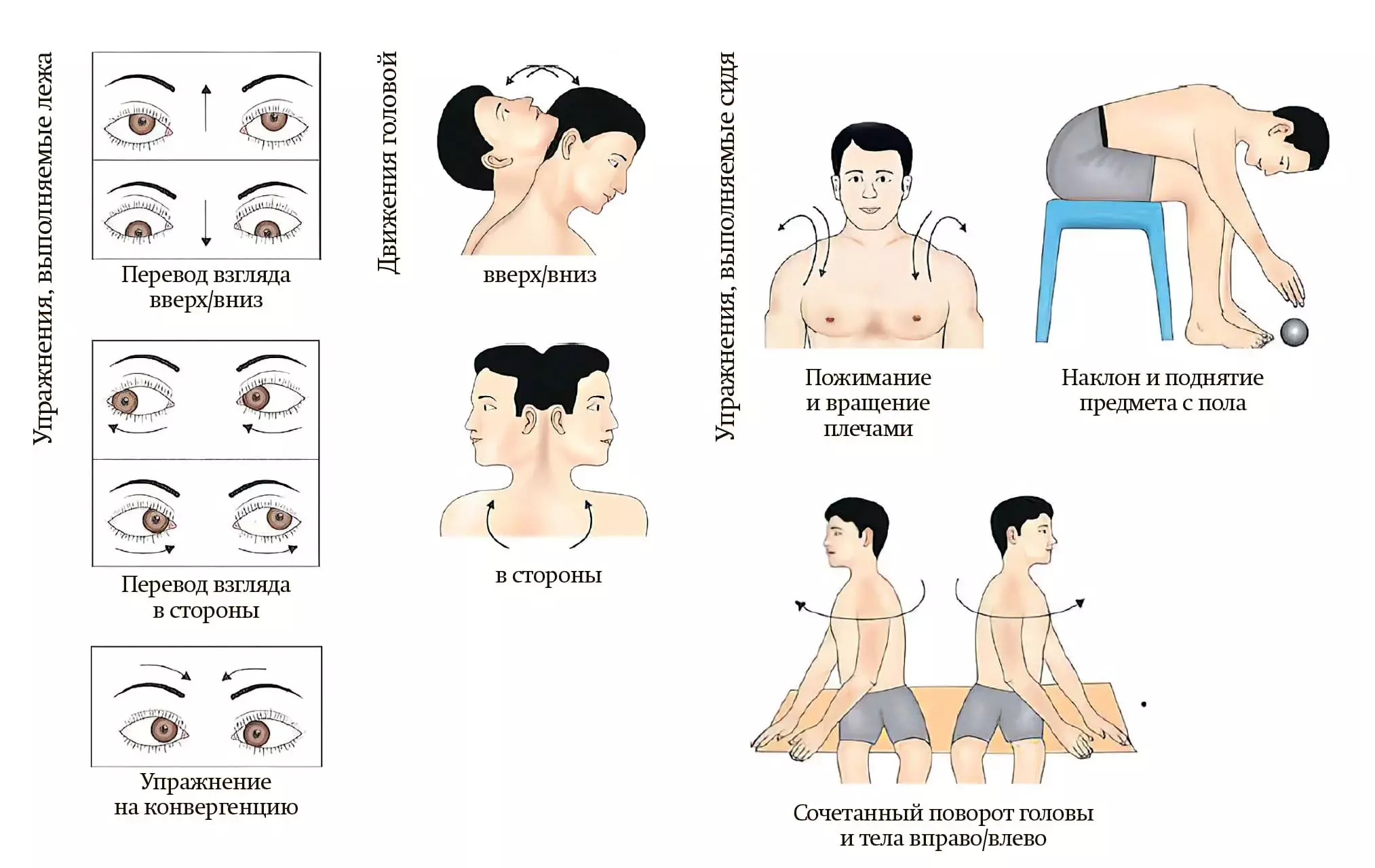

Упражнения подбираются индивидуально, в зависимости от того, периферическое или центральное поражение у пациента (см. рисунок). Упражнения на стабилизацию взора рекомендуется выполнять по 5–7 минут несколько раз в день, а упражнения на тренировку динамического равновесия (при ходьбе) — около 15–20 минут.

Рисунок. Вестибулярная гимнастика.

— Активно используем координаторную гимнастику. Это и различные упражнения с изменением площади опоры, направления движения, упражнения с дефицитом афферентной информации, а также дополнительными видами опоры, позные возмущения (толчки или притягивания пациента со стороны специалиста в положении сидя, стоя), упражнения с изменением «рисунка» нормального движения (стояние и ходьба на неровной плоскости, передвижение спиной или боком вперед, ходьба по трафарету: следы, линии, ориентиры, стояние и ходьба на высоких платформах), — сообщила Мария Можейко.

Стоит обратить внимания на тренировки с биологической обратной связью. Это достаточно эффективный способ, который позволяет обучить человека произвольному перемещению центра давления с различной амплитудой и скоростью движения без потери равновесия, формирует навыки произвольной позной устойчивости, способствует снижению страха падения и функциональной зависимости.

Еще один современный метод — дополненная и виртуальная среда. Среда виртуальной реальности — это трехмерная модель реальности, созданная компьютерной технологией. Ее применение создает эффект присутствия человека в пространстве, дает возможность взаимодействовать с представленными в ней объектами и позволяет пациенту формировать физиологическую связь по типу «восприятие — действие», где производимое движение осуществляется в реальности с одновременной обратной сенсорной связью по выполненному движению.

— В результате удается добиться важных изменений. Таким образом создается среда формирования новых двигательных стереотипов, различные афферентные стимулы виртуальной среды (визуальные, аудиальные, проприоцептивные) стимулируют сенсорную адаптацию для сохранения равновесия, ускоряют процесс вестибулярной компенсации и позволяют работать с фобическими расстройствами вследствие нарушения равновесия, — пояснила Мария Можейко.

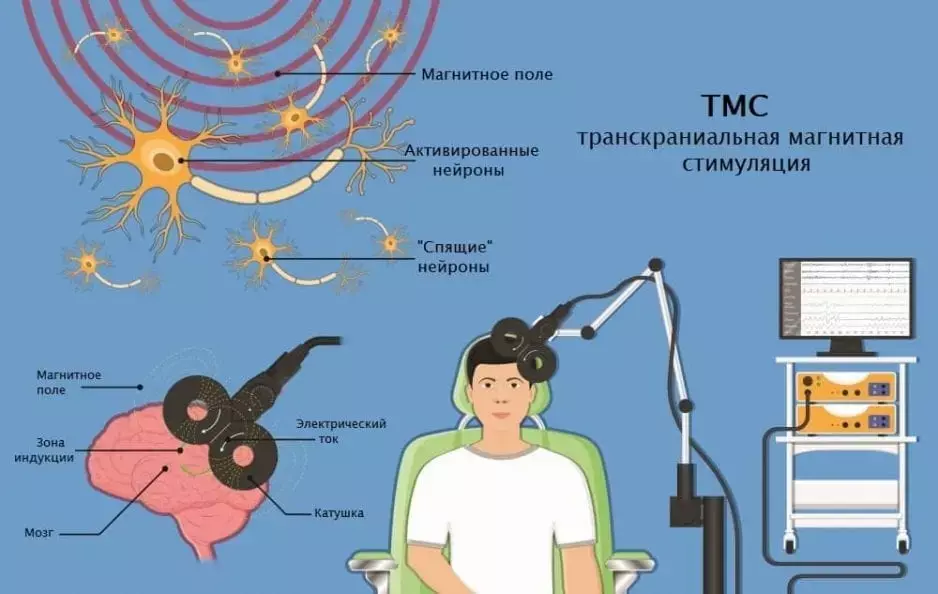

Еще один перспективный метод — транскраниальная магнитная стимуляция. В основе механизма ее действия лежит закон Фарадея: переменное магнитное поле индуцирует в находящемся рядом проводнике электрический ток, причем сила тока прямо пропорциональна частоте изменения магнитного поля. Получается добиться нескольких эффектов. Это перекалибровка, которая основана на ремоделировании нервных цепей. Есть и такая реакция, как габитуация (привыкание): она используется, например, для лечения ушного шума. Также наблюдаются сенситизация (усиление физиологических процессов) и рекруитмент (внезапное появление физиологического ответа на один из раздражителей без реакции на другие).

Мария Можейко:

Необходимы рекомендации и по бытовой коррекции в создании условий для облегчения передвижения. Обучаем пациентов и их родственников, акцентируем внимание на принципиальных моментах. Обязательно нужно адаптировать освещенность жилых помещений, устранить неровности напольных покрытий, продумать установку дополнительных поручней, использовать удобную обувь.

Мелочей здесь быть не может! Например, важно быть максимально внимательными и воздерживаться от разговоров при ходьбе для большей сосредоточенности на движении. Конечно, очень желательно участие родственников в реабилитации.

Один из принципов вестибулярной реабилитации — своевременная, быстрая помощь. Начинать восстановительную терапию при повреждении периферической вестибулярной системы необходимо как можно раньше, не позднее первой недели заболевания. То есть после купирования острых приступов на 3–4-й день можно начинать выполнять упражнения, к примеру, для стимуляции вестибулоокулярного рефлекса. Позднее начало может замедлить вестибулярную компенсацию и продлить сроки нетрудоспособности. Также важно делать ставку на использование разнообразных упражнений. Чем шире их спектр, тем быстрее восстанавливается вестибулярный аппарат. Обязательно нужно принимать во внимание и сопутствующие заболевания, и когнитивные функции пациента, которые могут усложнять весь процесс реабилитации. Ввиду важности роли механизма сенсорного замещения в процессе вестибулярной компенсации сопутствующие заболевания зрительной и проприоцептивной систем влияют на результаты восстановления.

Еще один важный пункт — коррекция стресса, тревоги и депрессии. Все это может ухудшать когнитивные функции и затруднять вестибулярную компенсацию.

В условиях выраженного стресса даже сформированная вестибулярная компенсация может нарушаться. Кроме того, важно рационально использовать лекарственные средства, стимулирующие и замедляющие вестибулярную компенсацию.