Хотя боль обычно играет адаптивную роль, она может оказывать неблагоприятное влияние не только на физиологические функции организма, но и на психологическое состояние, особенно в случае хронизации. В то же время непродуктивные психологические установки либо наличие психического конфликта могут приводить к развитию или усилению болевого синдрома. Как связаны телесная и душевная боль? Как настроить пациента на позитивное мышление и продолжение активного образа жизни?

Подробно о психологических аспектах хронической боли рассказала заместитель директора по научной работе РНПЦ психического здоровья, доктор мед. наук, профессор Марина Скугаревская. Современные подходы были представлены в рамках международной конференции «Интервенционная терапия боли: инновации и практика», организованной Белорусским обществом изучения боли и Ассоциацией интервенционного лечения боли (Россия).

Боль — телесная и душевная

В начале своего выступления Марина Скугаревская напоминает определение понятия «боль» — это неприятное сенсорное ощущение и эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей, или схожее с таковым переживание (Российское общество по изучению боли, 2020).

Марина Скугаревская— Хотела бы подчеркнуть, что определение боли содержит 2 основных компонента, один из которых — эмоциональное переживание, что относится к сфере психики, — говорит Марина Михайловна. — Важность психологического компонента подчеркивает Международная ассоциация по изучению боли. Так, боль — это всегда личное переживание, на которое в той или иной степени влияют биологические, психологические и социальные факторы. Боль не может быть следствием только активности сенсорных нейронов. Люди познают боль через свой жизненный опыт. Если пациент сообщает, что ощущает боль, к этому нужно относиться с уважением. Важно понять, в какой ситуации находится человек в данный период времени — может быть, это развод, потеря работы, недавнее возвращение из зоны бедствия… Имеет значение характер пациента: изначально тревожный человек будет по-другому переносить боль.

Марина Скугаревская— Хотела бы подчеркнуть, что определение боли содержит 2 основных компонента, один из которых — эмоциональное переживание, что относится к сфере психики, — говорит Марина Михайловна. — Важность психологического компонента подчеркивает Международная ассоциация по изучению боли. Так, боль — это всегда личное переживание, на которое в той или иной степени влияют биологические, психологические и социальные факторы. Боль не может быть следствием только активности сенсорных нейронов. Люди познают боль через свой жизненный опыт. Если пациент сообщает, что ощущает боль, к этому нужно относиться с уважением. Важно понять, в какой ситуации находится человек в данный период времени — может быть, это развод, потеря работы, недавнее возвращение из зоны бедствия… Имеет значение характер пациента: изначально тревожный человек будет по-другому переносить боль.

Специалист обращает внимание: вербальное описание — это только один из нескольких способов выражения боли; неспособность общаться не отрицает возможности того, что человек испытывает боль.

Есть такая психологическая характеристика, как алекситимия, когда человек не умеет описывать свои эмоциональные переживания. Когда эмоции не осознаются, тело может «говорить» за психику через физические симптомы, например, головные боли, мышечное напряжение.

— Кроме телесной (соматической) существует боль психологическая (душевная), которая часто связана с суицидальным поведением. Фразы, которыми описывают такую боль пациенты: «Мое сердце разбито», «Моя жизнь не имеет смысла», «Я не знаю, что мне дальше делать с этой болью на душе, я не могу жить». Что интересно: и при телесной, и при душевной боли в головном мозге активизируются одни и те же структуры, а для лечения часто используются одни и те же препараты (опиоидные агонисты или анестетики). В частности, эскетамин применяется при состояниях тяжелой депрессии, когда велик суицидальный риск и нужна экстренная помощь. И наоборот: антидепрессанты помогают не только при депрессии и тревоге, но и при физической боли, — поясняет Марина Скугаревская.

Кроме того, существует такой термин, как социальная боль, когда ситуации социального отвержения, изоляции вызывают активизацию мозговых центров боли. Согласно исследованиям, социальная поддержка, принятие во время социально болезненных событий имели анальгезирующий эффект.

Значимость психического компонента

Специалист подробнее останавливается на хронической боли — состоянии, при котором боль сохраняется более 3 месяцев.

— Мне нравится цитата российского специалиста по лечению боли, профессора Алексея Данилова: «Хроническая боль — это не симптом, не длительно существующее ощущение боли, а кардинально другая жизнь». В силу механизмов центральной сенситизации полное избавление от хронической боли практически недостижимо. Поэтому так необходима работа психологическая, психотерапевтическая, — подчеркивает Марина Скугаревская.

— К сожалению, нет биологических маркеров боли, которые мы можем использовать в клинической практике. Поэтому мы должны принимать во внимание то, что говорит нам пациент, как он оценивает свою боль по нумерологической оценочной шкале. При этом необходимо помнить про значимость психического компонента. Мы можем говорить про психогенную или соматоформную боль, если она возникает при отсутствии явных физических причин, повреждении тканей организма и связана с эмоциональным конфликтом, психологическими проблемами. Обычно такую боль можно отличить по тому, что она более длительная и/или более тяжелая, чем это можно объяснить реальной причиной. То есть вроде бы не должно так болеть, но пациент продолжает жаловаться, при этом часто наблюдаются высокий уровень тревоги по поводу здоровья и сниженная способность адаптации к стрессу, снижение порога болевой чувствительности. Часто боль возникает как симптом депрессии. В то же время при соматических заболеваниях, к примеру, остеоартрите, боли в пояснице также в большом проценте случаев встречаются тревога, депрессия. Много общих симптомов — слабость, нарушения сна, беспокойство, когнитивные нарушения. Поэтому, опять же, используются одинаковые с точки зрения психофармакотерапии, психотерапии подходы.

Согласно зарубежным данным, примерно 34 % пациентов с депрессивным эпизодом испытывают выраженную боль, 60 % пациентов с хронической болью соответствуют критериям депрессии.

Различные болевые синдромы повышают риск тревоги и тревожных расстройств, в то же время тревога приводит к мышечному напряжению, которое усиливает или провоцирует боль.

Конструктивные и неконструктивные способы реагирования

Выделяют 3 основные психологические реакции на боль — катастрофизация; страх, связанный с возникновением боли; принятие боли.

Катастрофизация — это когнитивное искажение, при котором человек преувеличивает негативные последствия событий, ожидая наихудшего исхода. Люди, склонные к катастрофизации боли, могут испытывать более интенсивные болевые ощущения, даже если объективные причины для этого отсутствуют. Негативные мысли усиливают стресс, а стресс в свою очередь увеличивает чувствительность к боли. Признаки катастрофизации: навязчивые мысли о боли, постоянное размышление о ней; преувеличение — ожидание худших последствий, страх перед болью; и самое тяжелое — безнадежность — ощущение, что боль невозможно контролировать. По словам эксперта, именно на безнадежность во многом направлена психотерапия при хронической боли. Катастрофизация снижает качество жизни и усложняет лечение.

— Принятие боли — это более конструктивный способ реагирования, основанный на психологическом подходе, который позволяет человеку вести полноценную жизнь, даже сталкиваясь с постоянным дискомфортом. Речь идет не о капитуляции или отказе от лечения, а о признании существования боли без постоянного сопротивления ей. Это означает перенаправление энергии с борьбы на то, что остается возможным и значимым, несмотря на болевые ощущения, — поясняет Марина Скугаревская.

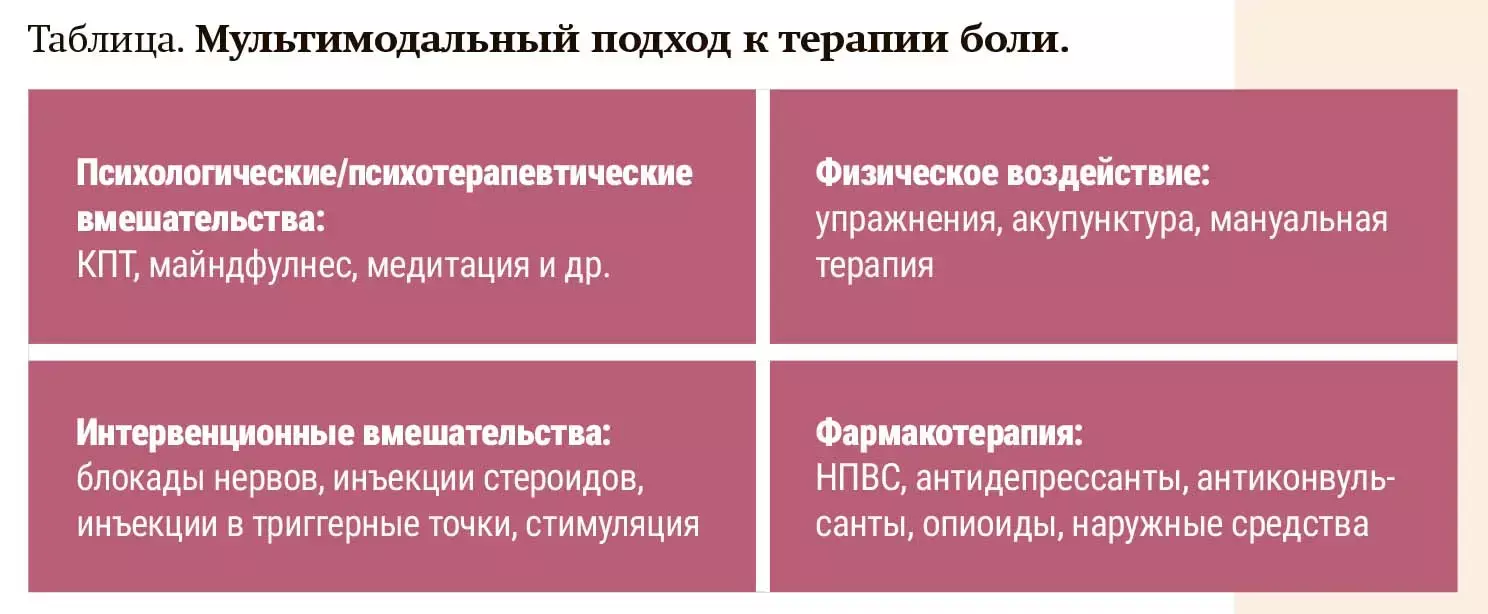

В лечении боли принято использовать мультимодальный подход (см. таблицу).

В свою очередь Марина Михайловна как врач-психотерапевт обращает внимание на значение антидепрессантов:

— Я призываю вас не бояться антидепрессантов, потому что кроме того, что они обладают непосредственным антиноцицептивным действием, они воздействуют на симптомы тревоги и депрессии, что также облегчает болевой синдром.

Эффективные психотерапевтические подходы

Один из важнейших элементов работы с пациентом — разговор о боли, установление доверительного терапевтического контакта, ведь это также оказывает свое воздействие на результаты лечения. Попросите пациента описать, как хроническая боль влияет на его жизнь, жизнь его семьи и значимых для него людей и как различные аспекты жизни могут влиять на его боль. Это может включать образ жизни (в т. ч. работу и сон); физическое и психологическое благополучие; стрессовые события, в т. ч. прошлые или текущие физические или эмоциональные травмы; употребление психоактивных веществ; общение и отношения; трудности с работой, жильем, доходом и другие социальные проблемы.

Важно узнать представления пациента о его боли: как он понимает ее причины, что ожидает в будущем в связи с болью, какими видит результаты терапии.

Уточните сильные стороны пациента: какие у него есть навыки в управлении его болью, что ему помогает, когда боль трудно контролировать, а также чем ему нравится заниматься, чтобы подобрать подходящий вид активности.

— Информирование пациента — важнейший элемент в работе врача любой специальности, но особенно это касается хронической боли. Беседа с пациентом, прояснение его опасений — это один из способов снятия тревоги, мышечного напряжения и таким образом улучшения исхода. Например, перед процедурой, вмешательством, важно рассказать, как все будет проходить, что может ощущать пациент, что будет после, — рассказывает Марина Скугаревская. — Если речь о консультации психотерапевта, назначении антидепрессантов, то пациенту, чтобы повысить приверженность терапии, следует пояснить связь физического и психического состояния. Важно рассказать, что психологический стресс иногда проявляется болью, а боль не всегда равно повреждение тканей или органов; рассказать о механизмах катастрофизации, о том, что не стоит думать о боли как о чем-то ужасном и неконтролируемом, так как это лишь усилит страдания.

Еще одна из ключевых проблем — избегающее поведение: поясните пациенту, что не нужно бояться и отказываться от активности, так как это тоже приводит к закреплению болевого паттерна.

У пациента с хронической болью необходимо формировать реалистические ожидания, донести до него, что хроническую боль убрать полностью практически невозможно. В такой ситуации следует сместить акценты на повышение толерантности к дистрессу, вызванному болью; на способность достигать значимых целей, несмотря на боль; снижение роли медикаментов как основного (или единственного) метода лечения.

— Существует немало видов и техник психотерапии. При хронической боли могут использоваться техники релаксации, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), терапия принятия и ответственности, техники осознанности (майндфулнес) и другие, — отмечает Марина Скугаревская.

Подробнее специалист останавливается на КПТ, которая при хронической боли направлена на изменение мышления, поведения и эмоциональных реакций, которые усиливают болевой синдром и препятствуют адаптации к нему.

— В основе КПТ лежит поиск когнитивных искажений, иррациональных мыслей, связанных с болью. Это, к примеру, такие мысли, как: «Эта боль должна полностью исчезнуть», «Мое состояние должно вернуться к полной норме», «Моя боль — это сигнал о том, что я должен прекратить двигаться», «Я обуза для других», «Мое будущее будет мрачным, если боль не исчезнет», «Это конец моей нормальной жизни». Когнитивная реструктуризация помогает заменить иррациональные убеждения на более реалистичные: «Я могу научиться справляться с болью», «Моя жизнь может быть полноценной», «Боль — это просто сигнал, я могу двигаться, несмотря на боль», — рассказывает Марина Скугаревская.

Навыки преодоления боли включают релаксационные техники — дыхательные упражнения, прогрессивную мышечную релаксацию. А также поведенческую активацию — постепенное увеличение активности, особенно той, которая приносит удовольствие или имеет большое значение для пациента, выполнение действий, которые раньше вызывали страх боли, планирование, распределение задач с учетом ресурсов.

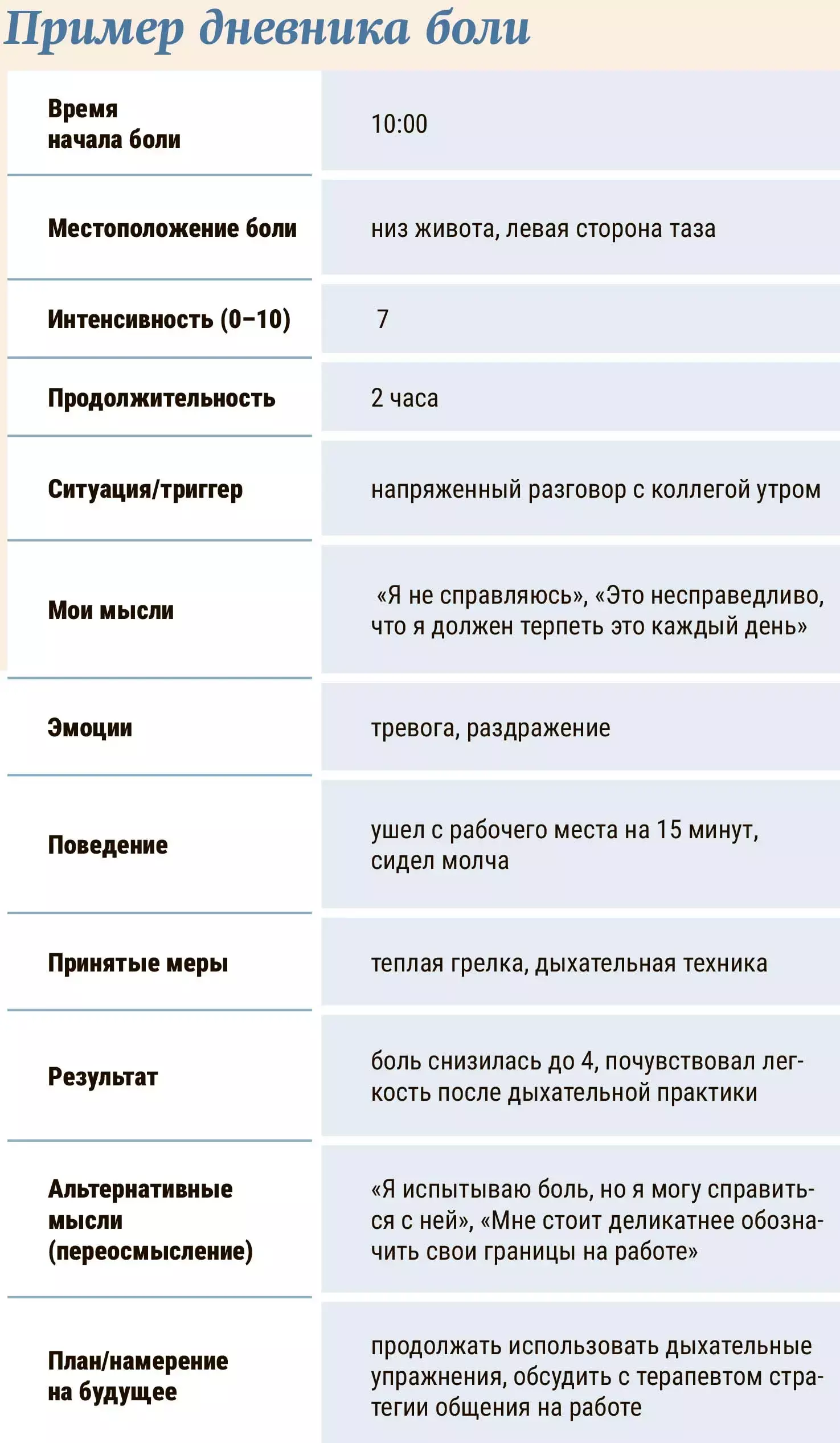

В рамках КПТ пациентам рекомендуется вести дневник боли, который помогает отслеживать триггеры (т. е. пусковые события) и выявлять эффективные способы облегчения болевых ощущений. В таком дневнике фиксируются уровень боли по шкале от 0 до 10; время и обстоятельства ее возникновения; действия или стратегии, которые способствовали снижению боли; мысли и поведенческие реакции, усиливающие или, наоборот, ослабляющие болевые ощущения.

Регулярный анализ этих записей позволяет лучше понимать индивидуальные закономерности боли, формировать адаптивные стратегии реагирования и повышать чувство контроля над состоянием.

Практики осознанности (майндфулнес) направлены на развитие способности фокусироваться на настоящем моменте, на том, что происходит здесь и сейчас. Они помогают снизить уровень стресса, улучшить эмоциональное самочувствие, что особенно важно при работе с хронической болью. Основные формы практик включают:

- осознанное дыхание — наблюдение за вдохом и выдохом, с мягким возвращением внимания при его отвлечении;

- сканирование тела — последовательное сосредоточение внимания на телесных ощущениях в разных частях тела;

- осознанная ходьба — концентрация на движении, ощущении контакта стоп с поверхностью, ритме шагов;

- майндфул-рутина — выполнение повседневных действий (например, прием пищи, уборка, прогулка) с полным вниманием к процессу.

Эксперт еще раз подчеркивает значение физической активности. Пациенты, испытывающие боль, как правило, избегают действий, связанных с любыми движениями, опасаясь усиления боли. Хотя этот подход может быть адаптивным при острой боли, обычно он приводит к неблагоприятному воздействию на физическое, эмоциональное и профессиональное функционирование.

— Я большой сторонник физических упражнений в поддержании здорового образа жизни, здоровой психики. Это важнейший элемент, и пациенту надо рассказывать о том, что не следует избегать движений и активности, — говорит Марина Скугаревская.

В профилактике боли свою роль играет и гигиена сна, подразумевающая простые правила: регулярный режим сна, устранение раздражителей (свет, шум, гаджеты), расслабляющие ритуалы перед сном (музыка, дыхание), ограничение стимулирующих напитков во второй половине дня.

Еще один необходимый компонент для преодоления боли — поддержка и общение с близкими. Умение просить о помощи снижает изоляцию; установление границ защищает от перегрузки; общение с терапевтом или группой поддержки позволяет обмениваться опытом и получать эмоциональную поддержку.

— В завершение хотелось бы еще раз вернуться к тому, что с пациентом нужно разговаривать, делиться информацией, рассказывать, что стресс может ощущаться как соматическое заболевание и усиливать боль. Боль — это субъективный опыт, и его можно изменить, чувствовать себя лучше, даже если боль не уходит. Скажите пациенту, что он не одинок: миллионы людей живут с болью и находят способы справляться. Кроме того, важно активное участие пациента в терапии, предоставьте ему выбор из нескольких возможных вариантов лечения. Психологическая гибкость — способность адаптироваться, несмотря на боль, важнее, чем направленность на полное избавление от симптомов, — резюмирует Марина Скугаревская.

Примеры упражнений, которые можно рекомендовать пациентам для уменьшения боли и улучшения эмоционального состояния

Техника «Стоп!»

Цель: прервать поток негативных мыслей. Когда ловите себя на тревожной или катастрофической мысли, скажите себе: «Стоп!», переключитесь на дыхание, музыку, прогулку или другое действие, повторите позитивные установки: «Я справляюсь», «Это временно».

Техника SMART-целей

Цель: ставить достижимые задачи, чтобы вернуть ощущение контроля.

Specific — конкретная цель (например, делать дыхательные упражнения 5 минут утром).

Measurable — измеримая (отслеживать выполнение).

Achievable — достижимая (не перегружать себя).

Relevant — значимая (связана с улучшением самочувствия).

Time-bound — ограниченная во времени (например, 1-я неделя).

Диафрагмальное дыхание

Найдите удобное положение, сидя или стоя. Положите одну руку на живот, чуть ниже ребер, вторую — на грудь. Вдохните глубоко носом, прижимая руку к животу. Выдохните со сжатыми губами, как бы задувая свечу. Рукой вытолкните весь воздух из живота. Повторите от 3 до 10 раз.

Осознанное дыхание с визуализацией

На вдохе представляйте, как тело наполняется светом или теплом, на выдохе — как боль и напряжение покидают тело. Можно сопровождать мысленным повторением фразы «Я отпускаю боль».