Все чаще мы наблюдаем использование электронных сигарет как альтернативу классическим табачным изделиям. Мода на эту новинку затронула в большей мере людей молодого и юного возраста: по данным ВОЗ, электронные сигареты сегодня курит каждый четвертый подросток, каждый десятый — ежедневно. Вейперы воспринимают такое курение как абсолютно безопасное для здоровья. Однако при этом в 2019 году в литературе впервые описан синдром EVALI (E-cigarette or vaping product use–associated lung injury), и в последнее время все чаще появляются материалы, подтверждающие разрушительное влияние электронных сигарет на дыхательную систему и не только.

Где таится опасность?

Пары́ электронных сигарет обычно содержат пропиленгликоль, глицерин, никотин, ароматизаторы и иные вещества.

Пары́ электронных сигарет обычно содержат пропиленгликоль, глицерин, никотин, ароматизаторы и иные вещества.

Пропиленгликоль и глицерин используют как разбавители и парообразователи в никотинсодержащих электронных сигаретах, тогда как среднецепочечные триглицериды часто применяются в качестве разбавителей в электронных сигаретах с тетрагидроканнабинолом.

Пропиленгликоль и растительный глицерин, содержащиеся в дыме, при высоких температурах подвергаются распаду на формальдегид и ацетальдегид, которые оказывают повреждающее и токсическое действие на легкие и другие органы. Кроме того, формальдегид является канцерогеном.

Вызывает беспокойство и воздействие ароматизаторов. Имеются сведения о том, что многие вкусовые добавки и ароматизаторы усиливают повреждение клеток тканей и их некроз.

Бензальдегид, к примеру, имитирующий вкус вишни, оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки, может вызывать воспаление легких и верхних дыхательных путей.

Капли масла в жидкостях для электронных сигарет могут откладываться на стенках бронхиол и альвеол и препятствовать поступлению в легкие кислорода. Расценивая капли масла как инородные, организм может сформировать иммунный ответ, таким образом, развивается неинфекционный воспалительный процесс в легких, так называемая липоидная пневмония.

Повреждение легких может провоцировать нагревательная катушка электронных сигарет. При повторном ее нагревании и охлаждении образуются дополнительные продукты окисления, которые, вместе с паром попадая в легкие, оказывают токсическое воздействие.

Поражение легких при EVALI может быть представлено спектром патологических процессов, в основном является формой острого легочного повреждения с признаками фибринозного пневмонита, диффузного альвеолярного повреждения, интерстициальной пневмонии с бронхиолитом, острой эозинофильной пневмонии, липоидной пневмонии, облитерирующего бронхиолита с организующейся пневмонией, острого респираторного дистресс-синдрома и др.

Случай из практики

В судебно-медицинской практике отдела судебно-гистологических экспертиз управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления ГКСЭ по Могилевской области имеется случай вышеописанной патологии, но не как основной причины смерти от легочной недостаточности, а как сопутствующей.

После получения тяжелых травм при падении с автопогрузчика с высоты двух метров погиб мужчина 1964 года рождения. Четыре часа его пытались спасти врачи в стационаре. При поступлении в приемном отделении, помимо черепно-мозговой травмы и множественных повреждений костей скелета, выявлено:

- при компьютерной томографии — «…в легких отмечаются немногочисленные участки снижения пневматизации легочной ткани по типу «матового стекла» в сочетании с невыраженными участками консолидации...»;

- в рентгенограмме органов грудной клетки — «…по всем легочным полям слева определяется диффузное снижение прозрачности легочной ткани… грубых инфильтративных изменений не определяется…»;

- при исследовании крови — лейкоцитоз (22,83×109/л), нейтрофилез (17,66×109/л).

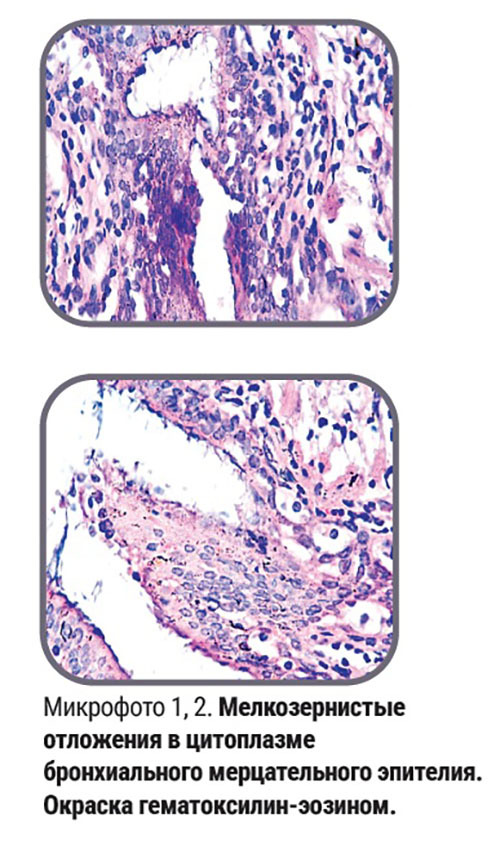

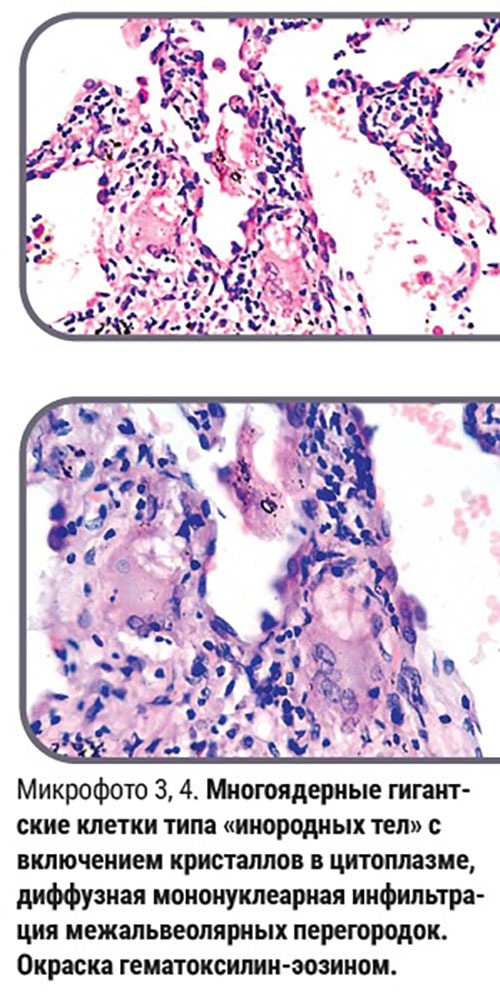

При гистологическом исследовании (см. микрофото 1–4) после вскрытия трупа в ткани легких выявлено: межальвеолярные перегородки на различных участках неравномерно (местами резко) утолщены, фиброзированы с рыхлой умеренно-выраженной диффузной преимущественно мононуклеарной инфильтрацией, множественными эозинофилами и мелкими макрофагальными гранулемами с многоядерными клетками типа «инородных тел» и включением вытянутых прозрачных небольших кристаллов, крупными выстилающими пневмоцитами с увеличенными гиперхромными ядрами и местами вакуолизированной цитоплазмой, что является морфологическим проявлением хронического фиброзирующего альвеолита с наличием гранулем типа «инородных тел».

Выявленные изменения легких при компьютерной томографии и данные морфологического исследования при их сопоставлении являются проявлением EVALI. В данном случае при травматической причине наступления смерти изменения в легких выявлены как сопутствующее заболевание, но при дальнейшем развитии процесса оно могло бы привести к развитию легочной недостаточности и впоследствии смерти.

Таким образом, можно сделать вывод, что привычное курение сигарет и курение электронных сигарет в равной степени приводят к повреждениям легочной ткани. Еще нет масштабных исследований о воздействии вейпов на организм ввиду их непродолжительного использования потребителями, но имеющиеся сведения опровергают их безопасность.

Курение электронных сигарет вызывает воспалительный процесс в стенках альвеол и бронхиол, а затем и фиброзирование поврежденных участков, что затрудняет газообмен в легких и приводит к гипоксии и нарастающей дыхательной недостаточности. Фиброз легочной ткани — достаточно медленный, но необратимый процесс, часто в течение 2–3-х месяцев он и вовсе протекает бессимптомно, жалобы могут появиться слишком поздно, когда уже развилась дыхательная недостаточность в результате обширного поражения легочной ткани. Симптоматика схожа с протеканием острых респираторных и других воспалительных заболеваний легких.

Синдром EVALI считается диагнозом исключения, так как не существует специального теста, маркера для его выявления, что создает сложности и в диагностике, и в определении тактики дальнейшего лечения патологии, которая может привести к смертельному исходу.