В современной лабораторной диагностике появилось много новых тестов, которые помогают врачам различных специальностей оценивать состояние свертывающей системы крови и гемостаза в целом с целью предупреждения развития кровотечений как во время операции, так и на фоне проводимой антикоагулянтной терапии. Особую роль приобретают контроль антикоагулянтной терапии, своевременная диагностика тромбоэмболических осложнений и их адекватная коррекция.

Врачи разных специальностей встречаются с необходимостью изучить и оценить состояние свертывающей и противосвертывающей системы крови. Прежде всего это врачи отделений анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации, которые должны уметь контролировать назначение гепаринов, своевременно диагностировать ДВС-синдром и проводить его коррекцию; врачи-кардиологи, которые должны мониторировать прием варфарина у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) либо препаратов из группы прямых оральных антикоагулянтов (ПОАК), проводить терапию тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА); врачи-неврологи, которые занимаются лечением и профилактикой инфарктов мозга с применением различных групп антикоагулянтов.

Екатерина КабаеваСерия статей в «Медвестнике» «Разбираем гемостаз вместе» будет посвящена самым актуальным вопросам: обзор тестов для исследования гемостаза, трактовка стандартных тестов, применение специфических тестов в клинической практике врачей разных специальностей, тактика врача при выявлении различных нарушений в коагулограмме, обнаружение и исключение ошибок в ряде тестов (например, тактика при выявлении удлиненного АЧТВ, контроль приема варфарина по МНО) и многие другие вопросы, которые возникают перед практическими врачами и для ответа на которые врачи должны обращаться к клиническим протоколам, инструкциям и международным рекомендациям.

Екатерина КабаеваСерия статей в «Медвестнике» «Разбираем гемостаз вместе» будет посвящена самым актуальным вопросам: обзор тестов для исследования гемостаза, трактовка стандартных тестов, применение специфических тестов в клинической практике врачей разных специальностей, тактика врача при выявлении различных нарушений в коагулограмме, обнаружение и исключение ошибок в ряде тестов (например, тактика при выявлении удлиненного АЧТВ, контроль приема варфарина по МНО) и многие другие вопросы, которые возникают перед практическими врачами и для ответа на которые врачи должны обращаться к клиническим протоколам, инструкциям и международным рекомендациям.

Функции и компоненты

- Гемостаз представляет собой систему физиологических процессов, которые обеспечивают:

- поддержание крови в жидком состоянии;

- остановку спонтанных и посттравматических кровотечений и кровоизлияний в ткани;

- устранение последствий постоянного локального внутрисосудистого свертывания крови, тромбообразования и геморрагий;

- регуляцию резистентности и проницаемости сосудистой стенки;

- активное участие в реакциях защиты организма — процессах воспаления, регенерации, клеточного и гуморального иммунитета.

Система гемостаза (свертывания крови) состоит из трех основных компонентов:

1. Первичный, или сосудисто-тромбоцитарный, гемостаз, а именно сосудистая стенка, тромбоциты и клетки крови. Состояние первичного гемостаза оценивают тестами: проба щипка, проба жгута, время кровотечения по Дьюку и Айви, уровень тромбоцитов в периферической крови, тесты агрегации тромбоцитов (оптическая и импедансная агрегатограмма).

2. Вторичный, или коагуляционный, гемостаз, представляющий собой систему свертывания крови (ССК), т. е. факторы свертывания крови.

3. Противосвертывающая система.

Оценка состояния

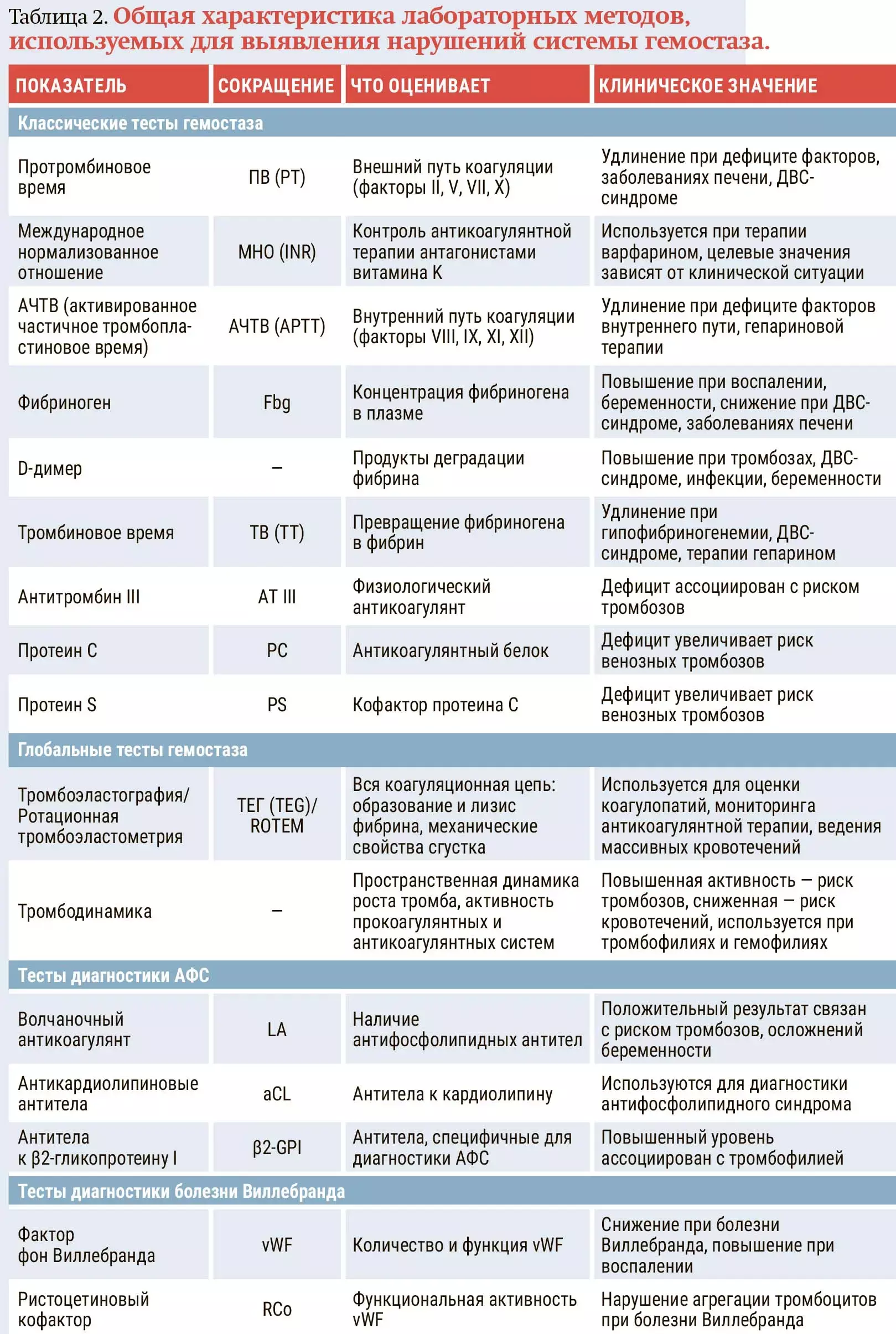

Тесты, по которым оценивается состояние свертывающей и противосвертывающей системы крови (см. табл. 2), можно условно разделить на 3 уровня.

Тесты 1-го уровня, стандартные тесты:

- коагулограмма — определение АЧТВ, ПВ, МНО, фибриногена, ТВ;

- общий анализ крови — уровень тромбоцитов.

Тесты 2-го уровня, специальные тесты:

- уровень (активность) отдельных факторов свертывания (%);

- агрегатометрия — исследование функции тромбоцитов (первичный гемостаз);

- активность фибринолиза (D-димеры, РКМФ);

- уровень естественных антикоагулянтов — антитромбина 3, протеинов S и C, тест на анти-Ха активность;

Как правило, это тесты с использованием хромогенных субстратов, когда анализируется время гидролиза пептидного субстрата (определение активности антитромбина III, гепарина, плазминогена, протеина С, анти-Ха).

Антитромбин III характеризует уровень антикоагулянтной активности, при его нормальных значениях ожидается хороший ответ на лечение всеми видами гепаринов, и от его уровня зависит выбор препарата для тромбопрофилактики. Пригоден для назначения и дозирования препарата АТ III.

Тесты 3-го уровня, интегральные тесты (вязкоэластические):

- тромбоэластография (ТЭГ);

- тест генерации тромбина (ТГТ);

- тест тромбодинамики — динамика объемного роста сгустка (SONOCLOT).

Стандартные тесты

Требования и ожидания:

- позволяют найти причину(ы) нарушений;

- должны давать количественную информацию о состоянии отдельных компонентов, структур и процессов свертывания крови, фибринолитической системы;

- позволяют оценивать эффект индивидуальной терапии (гемостатической или антитромботической).

1. Клоттинговые, или хронометрические, тесты, где единицей измерения является время (сек) образования фибринового сгустка. К ним относятся показатели коагулограммы:

- определение АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время);

- ПВ (протромбиновое время);

- протромбин по Квику;

- международное нормализованное отношение (МНО).

Важно! Перечисленные тесты информативны при гипокоагуляции, но практически нечувствительны к гиперкоагуляции.

Таким образом, следует помнить, что скрининговые тесты АЧТВ, ПВ, ТВ дают возможность оценить и выявить риски и/или причины кровоточивости, но не гиперкоагуляции.

2. Количество тромбоцитов (норма 150–450×109/л). Уровень тромбоцитов менее 100×109/л — тромбоцитопения. При уровне тромбоцитов более 50×109/л, как правило, спонтанных кровотечений не наблюдается. Коррекция необходима при планировании оперативных вмешательств, при появлении геморрагического синдрома, а также при снижении уровня тромбоцитов менее 20×109/л.

3. Концентрация фибриногена (г/л) — количественная характеристика доказанного маркера тромбоза или воспаления либо при его снижении — вторичной гипофибриногенемии и риска кровотечения. Тест широко доступен в практической медицине. Уровень фибриногена может указывать на необходимость назначения тромбопрофилактики или гемостатической терапии при кровотечении. Применяются препараты или компоненты из плазмы крови, содержащие фибриноген (криопреципитат или концентрат фибриногена).

Специальные тесты

1. Активность факторов свертывания (%). В основу методов определения активности факторов свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII положено проведение тестов определения ПВ (факторы II, VII, X, XIII) или АЧТВ (факторы V, VIII, IX, XI, XII) в разбавленном исследуемом образце. При этом снижение активности факторов свертывания компенсируют внесением в инкубационную среду субстратной плазмы, не содержащей соответствующего фактора, но имеющей полноценную активность других факторов свертывания.

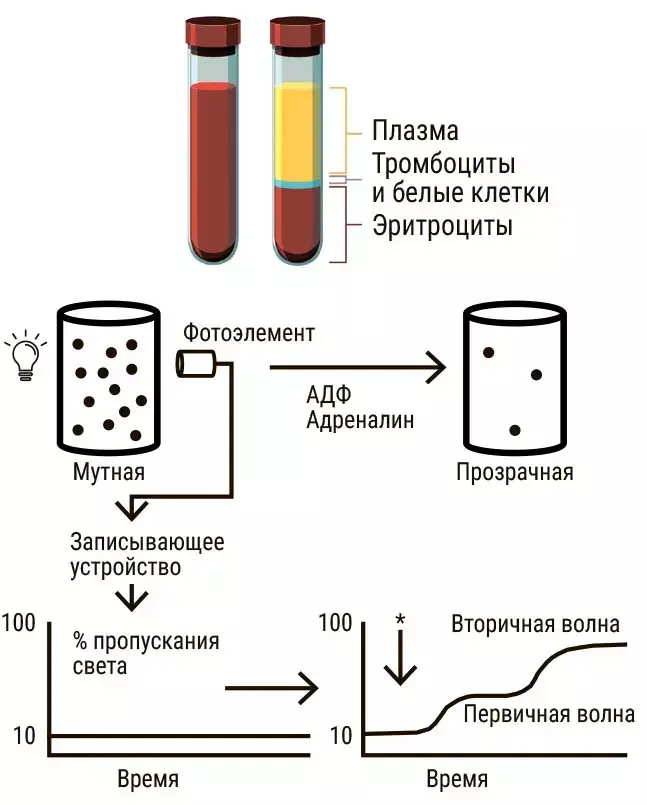

2. Функция тромбоцитов: оптическая и импедансная агрегатометрия. Принцип метода оптической агрегатометрии заключается в регистрации на фотооптическом агрегометре изменения светопропускания (оптической плотности) обогащенной тромбоцитами плазмы при длине волны 500–700 нм после добавления индуктора агрегации и формирования тромбоцитарных агрегатов (см. рис. 1).

Рисунок 1. Схема работыоптического агрегометра.

3. Активность фибринолиза можно оценить при помощи двух тестов: определение D-димеров и тромбоэластография/тромбоэластометрия.

D-димеры являются маркером фибринолиза. Тест на определение D-димеров указывает на факт работы фибринолитической системы в ответ на образование (внутрисосудистое или внесосудистое) крупных фибрин-мономеров и фибрина, в том числе нестабилизированного.

Важно! Диагностическая ценность определения

D-димеров в ряде ситуаций сомнительна, поскольку данный тест имеет высокую чувствительность (до 99 %) и низкую специфичность (30 %), то есть может реагировать не только на процесс тромбообразования и фибринолиза, но и на воспалительные процессы, обширные травмы (все процессы, связанные с фибринолизом).

Тромбоэластография:

- выявляет гиперкоагуляцию и суммарный эффект имеющихся условий и воздействий на гемостаз в цельной (!) крови;

- качественно отражает активность фибринолиза;

- непригодна для контроля за дозированием антикоагулянтов;

- допускается, но пока широко не рекомендована в большинстве клинических протоколов.

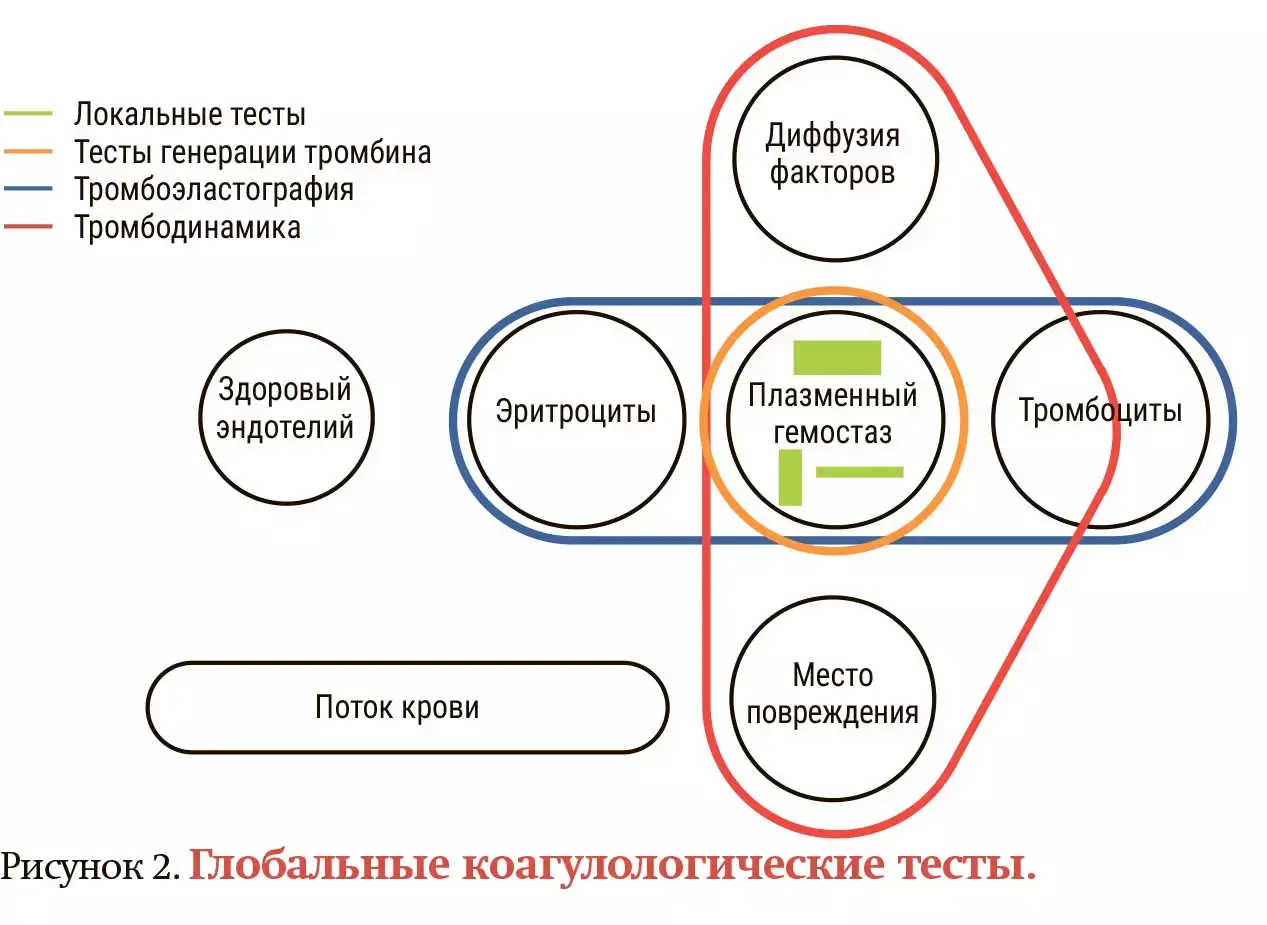

Интегральные тесты

Требования и ожидания:

- позволяют предположить причины нарушений (см. рис. 2);

- должны обеспечить представление о состоянии системы свертывания крови, фибринолитической системы, тромбоцитов, участии эритроцитов и лейкоцитов в процессе гемостаза и максимально отражать процесс in vivo, где используется проба с цельной (!) кровью;

- должны дать дополнительные данные о состоянии системы гемостаза (клиника + ответ на проводимую гемостатическую или антикоагулянтную терапию, индивидуально);

- должны быть универсальными.

Тест тромбодинамики (динамика объемного роста сгустка) выявляет гиперкоагуляцию, суммарный эффект условий и воздействий в плазме. Используется в основном в научно-исследовательских целях, в практическом здравоохранении применение данного теста ограничено.

Недостатки методики:

- не анализирует тромбоциты и эритроциты;

- является сугубо лабораторной методикой, требующей длительной и тщательной подготовки проб и обученного персонала;

- трудоемкость, дороговизна, непригодность для дозирования;

- допускается, но не рекомендована клиническими протоколами.

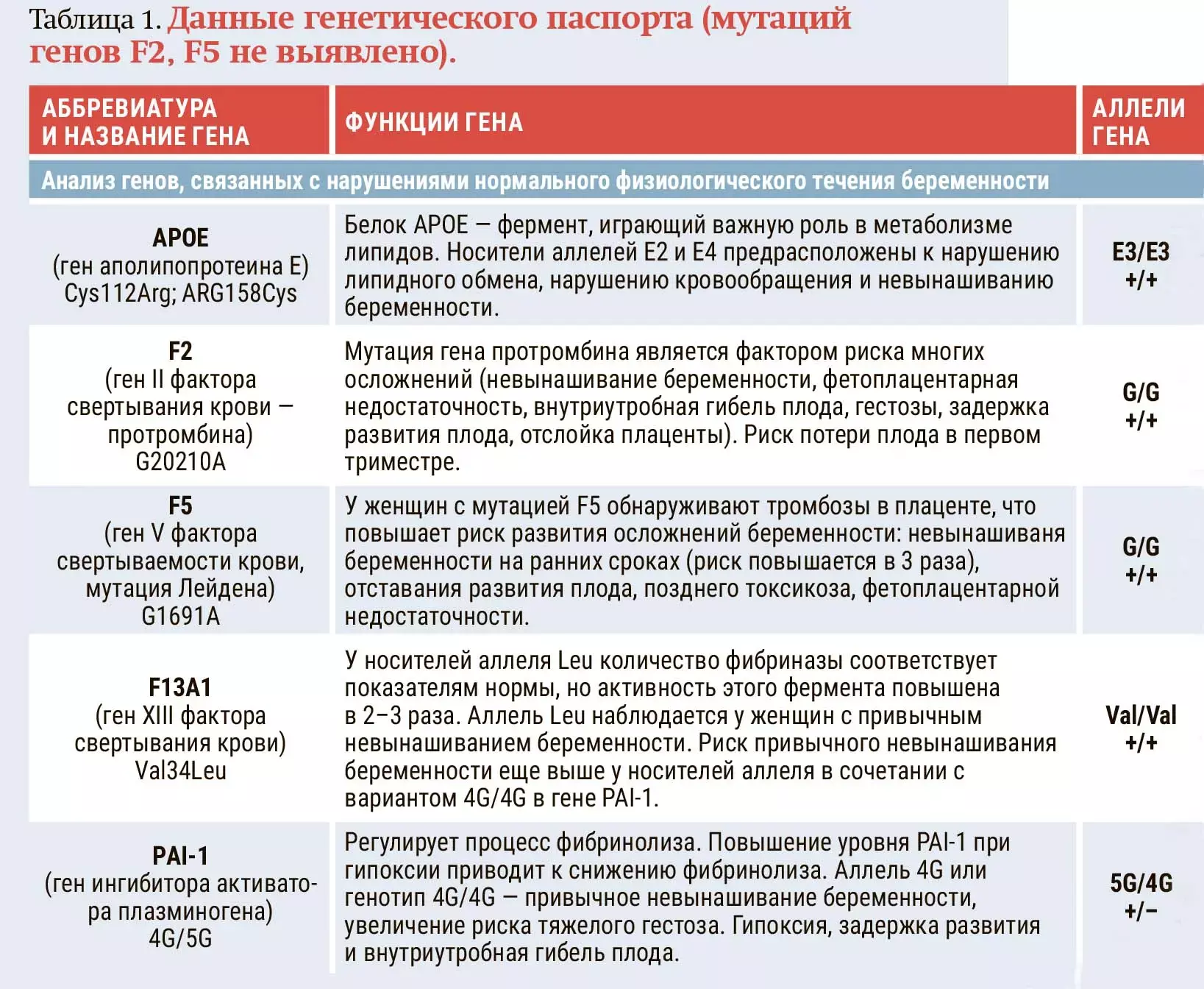

Генетические и иммунологические методы

Генетические методы позволяют выявить мутации генов, определяющих формирование отдельных факторов свертывания, фибринолиза и других участников гемокоагуляционного процесса, таких как фактор V Лейден, ген протромбина (FII) (см. табл. 1).

В иммунологических исследованиях концентрация исследуемых факторов определяется с помощью моноклональных антител (определение концентрации гомоцистеина).